交通事故のむちうちの慰謝料相場はいくら?通院3ヵ月・6ヵ月別の計算方法

交通事故でむちうちを負った場合に、請求できる慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

後遺障害慰謝料は、むちうちの症状が後遺症として残った場合に請求できる慰謝料です。

| 入通院慰謝料 | 入院や通院が必要になるほどの怪我を負わされたことによる精神的・肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料。入通院期間・日数を基礎に算定する |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 一定の水準の後遺症が残るほどの怪我を負わされたことによる精神的・肉体的苦痛に対して支払われる慰謝料。後遺障害等級に該当すると判断された場合に請求可能 |

慰謝料は、肉体的・精神的苦痛に対する賠償額を金銭的に算定したものですが、損害額がハッキリしている治療費や車の修理費などの損害と異なり、肉体的・精神的苦痛を金銭評価するのは大変困難です。

被害者のなかには「慰謝料はいくら請求できるかわからない」という方もいるでしょう。

本記事では、交通事故でむちうちを負った場合の慰謝料相場や算定方法などについて解説します。

自分が請求できる慰謝料の相場や、慰謝料の増額方法などを確認したい方は参考にしてください。

交通事故の被害に遭っても、本来受け取れるはずの慰謝料が受け取れず、損をしてしまうケースがあります。

そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故が運営する『慰謝料計算ツール』です。

◎『慰謝料計算ツール』が最強な理由3選

- 弁護士基準でどれくらい慰謝料を増額できるかが簡単にわかる

- 交通事故に強い弁護士にそのまま無料相談できる

- 上場企業が運営、弁護士監修のツールだから安心

【慰謝料計算ツールの使い方】

ケガの状態などの質問に回答するだけで・・・

適切な慰謝料額を計算できて、弁護士にも無料で相談できるので、交通事故の被害者にぴったりなサービスなんです。

交通事故で損をしないためにも、どれくらい慰謝料を増額できるか計算してみましょう。

むちうちで請求できる慰謝料の相場

交通事故によるむちうちで請求できる慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 通院期間 | 自賠責基準※ | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1ヵ月間 | 8万6,000円 | 12万6,000円程度 | 19万円 |

| 2ヵ月間 | 17万2,000円 | 25万2,000円程度 | 36万円 |

| 3ヵ月間 | 25万8,000円 | 37万8,000円程度 | 53万円 |

| 4ヵ月間 | 34万4,000円 | 47万8,000円程度 | 67万円 |

| 5ヵ月間 | 43万円 | 56万8,000円程度 | 79万円 |

| 6ヵ月間 | 51万6,000円 | 64万2,000円程度 | 89万円 |

※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算

| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |

任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 第12級 | 94万円 (93万円) |

100万円程度 | 290万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |

むちうちでの慰謝料を決定する3つの基準と計算方法

慰謝料の算定方法については、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判)」という3つの基準があります。

このうち、裁判基準は過去の裁判例の集積から算定する方法であり、法的にみてもっとも合理性のある慰謝料の基準といえます。

そのため、弁護士が交渉をおこなう場合には、この基準を利用します。

ゆえに裁判基準は弁護士基準ともいわれます。

| 自賠責基準 | 交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償をおこなうことを目的とした基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 自動車保険会社が独自に設けている基準。基本的には自賠責基準よりも多くの保障が受けられる |

| 弁護士基準 | 裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い |

交通事故の処理は多くの場合、保険会社同士の協議でおこなわれます。

そのため、慰謝料については任意保険基準で処理されるケースが一般的です。

一方、加害者が任意保険未加入の場合は自賠責基準に従って請求し、被害者が弁護士を雇った場合は弁護士基準に基づいて交渉するのが通常です。

以下では、各基準の入通院慰謝料の算出方法を紹介します。

なお、後遺障害慰謝料に関しては、各基準で相場が定められているので省略します。

自賠責基準の慰謝料

自賠責基準の入通院慰謝料の算出方法は以下の両方の式で計算をして金額が少ないほうが適用されます。

- 4,300円×治療期間(病院で通っていた期間)

- 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

※2020年3月31日以前に発生した事故では、4,200円が適用されます。

- 4,300円×90日=38万7,000円

- 4,300円×30日×2=25万8,000円

上記の例では①よりも②の方が少ないので、被害者が請求できる通院慰謝料の金額は25万8,000円となります。

任意保険基準の慰謝料

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が、被害者に対し提示する慰謝料の基準のことをいいます。

そもそも、任意保険の自動車保険というのは「良識ある運転者が事故を起こして被害者を生んでしまった場合、被害者に対する多額な賠償を実現できるように加入する保険」です。

その意味でいえば、加害者側の保険会社は、弁護士基準での賠償金額を自発的に支払うべきでしょう。

しかし実際にそうではなく、保険会社は保険金の支払いをできるかぎり抑えるために「裁判になる可能性の低い個人の被害者」や「損害賠償に関する十分な知識がない被害者」などに対して、弁護士基準以下の金額しか提示してこないのが一般的です。

より実情に即していえば、任意保険基準は「自賠責基準に若干色が付けた程度の基準」でしかありません。

任意保険基準の入通院慰謝料の大体の目安は以下のとおりです。

<任意保険基準の入通院慰謝料の相場(単位:万円)>

弁護士基準の慰謝料

3つの基準の中で、基本的には弁護士基準の慰謝料がもっとも高額です。

保険会社の基準ではなく、過去の判例を参考に算出されるので、適正な額の慰謝料を算出できる基準といえるでしょう。

弁護士基準の入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

<むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料の相場(単位:万円)>

<むちうち症で他覚症状がある場合に適用される入通院慰謝料の相場(単位:万円)>

一般的には上記を基準に入通院慰謝料を計算しますが、なかにはその範囲を超える場合もあります。

たとえば「入院前に自宅で安静にしていた期間も入院期間として計算する」など、より被害者にとって有利になるような場合もあります。

また、信号無視や飲酒運転などの事故内容が極めて悪質な事案の場合には、上記表以上に慰謝料を獲得できる場合もあります。

そのため、請求できる適切な金額を把握しておきたい場合や、賠償金を最大限請求できるように準備しておきたい場合には、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。

交通事故の弁護士を選ぶ際に、どこで探せばいいかわからない...と悩んでいませんか?

そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故が運営する『慰謝料計算ツール』です。

『慰謝料計算ツール』が最強な理由4選

- 弁護士に依頼した場合にどれくらい慰謝料を増額できるかが簡単にわかる

- 交通事故に強い弁護士にそのまま無料相談できる

- 依頼すれば、事故後の面倒な対応を全て弁護士に任せることができる

- 弁護士監修のツールで、上場企業が運営しているから安心

【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を計算できて、弁護士を探す手間もかからないので、事故の被害にあって困っている方にぴったりなサービスなんです。

交通事故で損をしないためにも、どれくらい慰謝料を増額できるか計算してみましょう。

むちうちで通院する際のポイント

これは各基準に当てはまる注意点ですが、「通院が週1回未満」などの通院頻度が少ない場合や通院期間が短い場合には請求できる慰謝料の金額は少額になります。

通院は慰謝料請求のためにするわけではないですが、たとえば相手方保険会社が治療費を支払ってくれているような場合、痛みなどの症状があるのであれば、通院を我慢することにメリットはありません。

そのため、無理することなく、適度な頻度で通院することが重要といえるでしょう。

むちうちの慰謝料額は過失割合で変わることもある

交通事故で慰謝料請求する場合、過失割合の存在を忘れてはいけません。

過失割合によって獲得金額は大きく変動する場合があるので、しっかり確認しておく必要があります。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の際に被害者と加害者の過失がそれぞれどのくらいあるのかを割合にしたもので、「8対2」や「10対0」などと表されます。

この過失割合に応じて慰謝料などの獲得金額が変動し、被害者に過失割合が付くと、その分の慰謝料や損害賠償金が減額されます。

これを「過失相殺」と呼びます。

過失割合は、相手側の保険会社との示談交渉の中で決めるのが一般的ですが、このときに注意しておきたいことがあります。

それは、「相手側の保険会社が提示した過失割合を鵜呑みにし過ぎない」ということです。

相手側の保険会社は、できるだけ金銭的負担を抑えるため、被害者側の過失を多く付けている可能性もあります。

専門知識がないと難しく思うかもしれませんが、過失割合は慰謝料などの獲得金額を左右する重要な要素といえます。

しっかりと確認して、相手側の主張がおかしい場合は意見しましょう。

過失割合の算出方法

過失割合は、基本的に過去の裁判例をもとに保険会社が決めます。

過去に起きた状況の似ている事故をもとに「基本の過失割合」を決め、そこから事故内容に合わせて修正が加わるという流れになります。

基本的に警察は民事事件には介入しないため、保険会社との交渉になりますが、保険会社の提示する過失割合が必ずしも正しいとはかぎりません。

「参考にした事故の判例は正しいのか」「どのように修正が加わったのか」など、しっかりと確認しましょう。

むちうちでの示談金相場|過失割合が10対0のもらい事故

特にむちうちを負うケースとして多いのが、「停車中に追突された」というようなもらい事故です。

もらい事故の場合、「基本的には過失割合が10対0になり示談金も増える」と思っている方も多いでしょう。

しかし、慰謝料などの示談金の相場は、もともと過失割合を10対0と仮定して算出されています。

そのため、もらい事故で過失割合が10対0だからといって、示談金の相場が変動することはありません。

また、「被害者側の過失が0であれば示談交渉も被害者にとって有利に進む」と思われがちですが、そうとは言い切れないので注意が必要です。

過失割合が10対0で示談交渉する際の注意点

交通事故の場合、基本的には保険会社が示談交渉をしてくれるものですが、これは自分に過失がある場合にかぎります。

もらい事故で過失割合が10対0の場合は、保険会社を通さずに自分で相手側と示談交渉する必要があるということです。

また、過失相殺が適用されないとなると、相手側の保険会社は厳しい態度で接してくることもあります。

相手側の保険会社の態度に納得いかない場合や、専門知識がなく示談交渉が不安な場合は、弁護士に相談しましょう。

交通事故の被害に遭って、獲得できる慰謝料を増額させたいけれど、弁護士を探すのが面倒くさい...と悩んでいませんか?

そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故が運営する『慰謝料計算ツール』です。

『慰謝料計算ツール』が最強な理由4選

- 弁護士に依頼した場合にどれくらい慰謝料を増額できるかが簡単にわかる

- 交通事故に強い弁護士にそのまま無料相談できる

- 依頼すれば、事故後の面倒な対応を全て弁護士に任せることができる

- 弁護士監修のツールで、上場企業が運営しているから安心

【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を計算できて、弁護士を探す手間もかからないので、事故の被害にあって困っている方にぴったりなサービスなんです。

交通事故で損をしないためにも、どれくらい慰謝料を増額できるか計算してみましょう。

むちうちで後遺障害認定を受ける方法

むちうちで後遺障害認定を受けるためには、通院先の担当医から「これ以上の症状改善は見込めない」という症状固定の診断を受けたあと、後遺障害診断書を発行してもらい、関係資料とともに損害保険料率算出機構に提出する必要があります。

審査の結果「後遺障害等級に該当する」との判断が得られれば、後遺障害があることを前提とする補償の請求ができます。

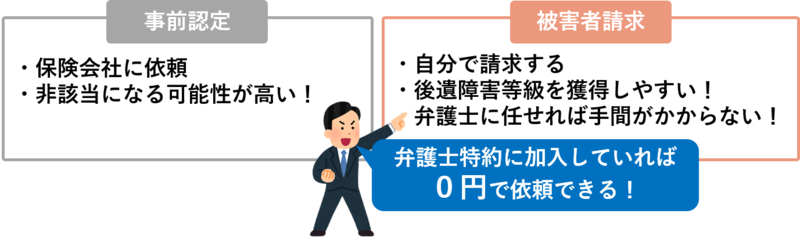

なお、後遺障害の申請方法は、加害者側の保険会社に手続きを一任する「事前認定」と、被害者自らが手続きを進める「被害者請求」の2パターンがあります。

事前認定は、加害者側の保険会社に全て任せられるので手間がかからないという点がメリットです。

しかし、被害者請求のほうが自分で症状に関する証拠を集められるぶん、後遺障害が認定されやすくなると言われています。

後遺障害の認定が難しいと言われるむちうちの場合は、被害者請求での申請を検討したほうがよいでしょう。

むちうちが後遺障害に認定される基準

他覚症状のないむちうちは1ヵ月~3ヵ月程度で回復する場合が多く、ある程度の症状が持続する場合でも、民事裁判では6ヵ月~8ヵ月程度が必要な治療期間として認められるのが一般的です。

この期間を過ぎても症状が改善せず、特に有効な治療方法もないということであれば、治療を終了して後遺障害の認定を受けるステップに進みましょう。

後遺障害認定の手続きで、加害者側の自賠責保険から後遺障害等級に該当すると認定されれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの補償を受けられます。

後遺障害等級は、1級から14級までの14段階あります。

基本的にむちうちの場合は14級もしくは12級が認定されます。

以下では、むちうちが後遺障害として認定される基準を紹介します。

後遺障害等級12級の場合

後遺障害等級12級の場合、症状の原因となるような筋肉や神経の損傷が画像診断などで認められるかどうかが大きなポイントです。

むちうちの疼痛や痺れの症状が後遺症として残っていれば、頑固な神経症状として12級の等級が認定される可能性があります。

- 初診で骨折・脱臼などの傷病名の診断を受けている

- 画像診断により痛みの原因が確認できる

この2点を押さえているかどうかが重要な判断基準となります。

後遺障害等級14級の場合

画像検査ではむちうちの痛みの原因がわからない状態でも、以下のような観点からむちうちの症状が一貫して存在しており、改善の可能性がないと評価されるような場合は、後遺障害等級14級に認定される可能性があります。

- 事故の状況と患者が医師に申告する症状の程度が一致していること

- 事故当初から医療機関への定期的な通院を続けていること

- 事故当初から患者の訴える症状が続いており、かつその症状には一貫性があること

- 症状が重たいと認められ、かつ日常生活において継続していると認められ、家事労働を含む労働に支障が生じていること

画像検査では異常が発見できないぶん、後遺障害認定を受ける難易度は高くなります。

しかし、後遺障害診断書の作成時に弁護士の助言を受け、医師と相談しながらさまざまな神経検査を受けることで障害の存在を証明でき、後遺障害等級の認定を受けられる場合もあります。

長期間の治療を続けてもむちうちの症状が治らないという場合は、担当医に相談して後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

担当医が診断書の作成に協力的でない場合には、弁護士と相談しながら作成してもらうことをおすすめします。

むちうちの症状と治療の流れ

ここでは、むちうちの主な症状や治療の流れなどを解説します。

むちうちの症状

むちうちとは、外部から何らかの衝撃が加わることによって首周りが損傷を負うことを指します。

むちうちの症状は、首や肩の痛み・肩こり・頭痛といった首やその周辺部分に関する症状のほか、手足の痺れ・めまい・吐き気・脱力感・不眠・食欲不振などさまざまです。

交通事故直後からむちうちの症状が現れることもありますが、交通事故から数日~数週間程度経過してから症状が現れることが多いのもむちうちの特徴です。

治療の流れ

むちうちの治療を受ける際は、まずは整形外科を受診しましょう。

たとえ自覚症状がない場合でも、後日症状が現れることもあるので、交通事故から時間を空けずに受診することが大切です。

また、損害賠償請求という観点からいえば、事故から受診までに時間を空けすぎると「事故と症状の因果関係がない」としていかなる賠償もおこなわれない恐れもあります。

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社が治療費を支払うという形で自己負担なく受診でき、加害者が任意保険未加入の場合は、一旦自分の健康保険を利用して立て替え払いをし、後日加害者に請求するという流れになります。

診察では、医師から交通事故の状況・自覚症状の有無・受傷状況などを聞かれます。

その後、触診・視診で筋肉の張りや姿勢の状態などを確認したり、レントゲンやエコー検査で可動域制限の有無などを検査したりします。

場合によっては、MRIなどの画像検査や血液検査を受けることもあるでしょう。

その後は、湿布・消炎鎮痛薬・コルセットなどを使用しながら、2週間~4週間ほど首の安静を図ります。

そして、症状が治まった頃を見計らって、症状に応じてマッサージ・ストレッチ・温熱治療・電気治療・リハビリなどを受けて徐々に症状を改善させていきます。

通院頻度

通院頻度は、主治医と相談しながら決定します。

ただし、結果的に通院回数が少なければ慰謝料額は減少します。

「自分としては治療のためにもう少し頻繁に通院したいのに、医師が応じてくれない」という場合、病院を変えることも検討しましょう。

症状固定までの期間

むちうちの場合、保険会社から打診される症状固定の時期は、早ければ「交通事故から1ヵ月」、遅くても「交通事故から6ヵ月」が一般的です。

保険会社からの症状固定の打診は、すなわち「治療費支払いの打ち切り」を意味します。

しかし、一言でむちうちといっても症状には個人差があります。

比較的軽傷で1ヵ月程度で治る方もいれば、重症の場合は1年以上もかかることもあります。

また、医学的に症状固定を判断するのは保険会社ではなく医師であり、「損害賠償の対象となる症状固定までの期間」を最終的に決定するのは裁判所です。

したがって、保険会社から症状固定を打診されたからといって、それをそのまま鵜呑みにせず、医師や弁護士とよく相談しながら治療継続するかどうか検討することが必要です。

なお、むちうちで後遺障害慰謝料を獲得するためには、最低でも6ヵ月の継続した通院が必要です。

現在の後遺障害等級実務において、治療が6ヵ月未満で終了しているにもかかわらず、後遺障害慰謝料の前提となる後遺障害等級の認定を受けられる事案は皆無に近いといわれています。

整骨院と整形外科のどちらがよいか

交通事故直後は、まずは整形外科を受診してください。

なにより医療行為をおこなえるのは医師のみですし、医師がむちうちの症状の有無・程度・治療期間を判断します。

そして、医師は診察結果を踏まえて診断書やカルテを作成します。

この診断書やカルテが、交通事故とむちうちの因果関係を証明するうえで大切な書類となります。

交通事故直後に診断書やカルテが作成されていないと、加害者側から交通事故とむちうちの因果関係を疑われた場合に証明できず、損賠賠償金を獲得できない恐れもあります。

また、警察に人身事故として処理してもらうためにも診断書が必要です。

なかには整骨院への通院を希望する方もいるでしょうが、その場合は医師に一度相談してから通院することをおすすめします。

加害者側の保険会社も、整骨院での施術を全く無視するという対応はとっていません。

しかし、「整骨院での施術は医療行為ではなく医療類似行為にすぎないため、施術費用は自己負担とすべき」「整骨院への通院について、一部あるいは全部を慰謝料算定のための通院回数・通院期間にカウントしない」などと主張されることもあります。

一方、医師の指示による整骨院への通院ということがカルテなどに記載されていれば、医療行為の一環として施術費用も損害賠償の対象となり、その通院を慰謝料算定上の通院日数に含めるという主張も認められやすくなります。

なお、整骨院への通院に関しては、医師だけでなく加害者の保険会社にもあらかじめ伝えておきましょう。

保険会社が整骨院への通院について渋る場合は、医師に保険会社提出用の同意書を作成してもらうなどの別途の対策をとる必要があります。

整骨院への通院を始めてからも、整形外科には継続して通院しましょう。

途中から整骨院にしか通院せず、整形外科には通院していない場合、後遺障害診断書の作成手続きが難航する恐れがあります。

保険会社から治療費打ち切りの連絡が来た場合の対処法

保険会社から症状固定の打診を受けても、それをそのまま受け入れる必要はありません。

たしかに、保険会社は担当医にむちうちの症状や治療状況などを確認したうえで、適切と判断したタイミングで症状固定の打診をおこないます。

しかし、保険会社はあくまでも営利企業であり、「少しでも治療費の負担を抑えたい」という考えからタイミングを前倒しにしている可能性もあります。

そのため、保険会社から症状固定の打診を受けてもすぐに応じたりせず、担当医と相談したうえでまだ治療が必要であれば、担当医に保険会社を説得してもらったりしながら治療を継続するべきでしょう。

ただし、なかには医師の説明を無視して、保険会社が治療費の打ち切りを断行する場合もあります。

この場合には、自分の健康保険を使ってでも通院を継続するべきかどうか検討することになりますが、個人で判断するのは難しいため、交通事故に注力する弁護士に相談してください。

状況によっては、一旦自己負担した治療費を、あとから加害者に請求できる場合もあります。

そのため、通院を継続する場合には、診療明細書や領収書は必ず保管しておきましょう。

むちうちでの慰謝料が増額した事例

はじめは保険会社から数十万円程度の示談金を提示されていても、的確に交渉をおこなうことで数百万円に増額することもあります。

ここでは、当サイト「ベンナビ交通事故」に掲載している解決事例の中から、賠償金を増額できたケースを紹介します。

後遺障害等級14級を獲得し50万円から370万円まで増額した事例

| 依頼前 | 依頼後 | |

|---|---|---|

| 損害賠償 | 50万円 | 370万円 |

| 後遺障害等級 | なし | 14級 |

依頼者の状況

信号待ちで停車中、後続車から追突されたことにより、首がむちうち状態になってしまったというケースです。

半年治療したものの痛みが治らず、保険会社に任せた手続きでは後遺障害等級が認定されず、提示された示談金は50万円でした。

弁護士の対応

まずは担当弁護士が医師の意見書案を作成し、主治医に意見書の作成を依頼しました。

また、後遺障害の実情を詳細に記載した陳述書なども作成し、これらの資料を揃えて異議申し立てをおこなった結果、後遺障害等級14級が認定されました。

これにより、後遺障害慰謝料として110万円、労働能力喪失の補償分の賠償として約80万円の請求が認められました。

さらに、当初提示された慰謝料は任意保険基準であったため、弁護士基準に直して請求した結果、約90万円の請求も認められました。

さらに、被害者が主婦であるという理由で当初全く計上されていなかった休業損害に関して、家事労働者として90万円の請求が認められ、最終的に賠償金は約370万円に増額しました。

後遺障害等級14級を獲得し75万円から325万円まで増額した事例

| 依頼前 | 依頼後 | |

|---|---|---|

| 損害賠償 | 75万円 | 325万円 |

| 後遺障害等級 | なし | 14級 |

依頼者の状況

追突事故に遭い、その衝撃により首から腰にかけて痛みを感じるようになったというケースです。

示談交渉の際、症状固定を視野に入れた頃に保険会社へ「賠償金はどの程度か」と聞いたところ、「75万円程度ではないか」と説明され、これで応じてよいかわからず弁護士に相談しました。

弁護士の対応

まずは後遺障害認定の制度について説明したのち、後遺障害等級の認定手続きを受けることをおすすめし、加害者側の保険会社に任せる方式ではなく、被害者請求の代理という形で担当弁護士が手続きをおこないました。

その結果、等級認定を受け、後遺障害慰謝料として110万円、後遺障害による労働能力の喪失分の賠償として120万円を回収しました。

さらに、入通院慰謝料として95万円、休業損害として27万円も回収し、結果的に352万円を回収しました。

このように、保険会社からの提示額よりも多くの金額を回収できる場合もあります。

まずは、交通事故の慰謝料請求が得意な弁護士に相談してみましょう。

むちうちになった場合に弁護士へ相談する3つのメリット

交通事故でむちうちになった場合、弁護士にサポートしてもらうことで以下のようなメリットが望めます。

適切な慰謝料の金額を知ることができる

一人ひとりの受傷状況や通院状況などによって、慰謝料の金額には差が生じます。

自分の適切な慰謝料額を知りたいという場合には、交通事故に注力する弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。

事故直後に相談を受けることで、弁護士基準で最大限に慰謝料請求するための通院方法や病院の選び方などの助言を受けることもできます。

各計算基準の差額の回収方法を知ることができる

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの各慰謝料の差額は、加害者との交渉や裁判によって回収を目指すことになります。

弁護士に相談することで、この差額回収に向けた的確な対応を知ることができます。

自賠責保険しか頼りにできない事故での対処法を知ることができる

交通事故ではどのようなケースでも確実に弁護士基準で慰謝料請求できるわけではなく、なかには自賠責保険しか頼りにできないケースもあります。

自分の場合はそのような部類の事故なのか、その場合は何をすれば慰謝料を最大限回収できるのかを速やかに把握するためにも、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。

さいごに

交通事故が原因のむちうちについて慰謝料請求する場合、適用される計算基準や当事者双方の過失割合などによって獲得金額は大きく異なります。

弁護士に依頼すれば弁護士基準での慰謝料請求が望めるほか、過失割合の交渉や後遺障害認定の手続きなども一任できます。

初回相談無料の事務所もあるので、まずは一度詳しく話を聞いてみることをおすすめします。