交通事故後の現場検証の流れ|納得いかない際のやり直し方法

交通事故(人身事故)が発生すると、警察による現場検証(実況見分)がおこなわれます。

現場検証の結果作成される捜査資料は、被害者と加害者の過失割合を判断するための重要な証拠になりますので、この記事で解説することをしっかりと理解して、臨むようにしてください。

交通事故の現場検証とは

警察は人身事故を処理するうえで、事故現場で事故状況について検証(現場検証)します。

事故当事者から話を聞きながら、事故の状況や事故現場の様子などを確認して「実況見分調書」を作成します。

実況見分調書とは、警察が現場検証の結果を記録した書類であり、事故状況を証明するための資料としてとても有効です。

被害者と加害者の過失割合は最終的には事故の態様から客観的に判断されますが、ドライブレコーダーなどがない場合、事故態様を証明する資料は非常に限定的です。

実況見分調書はこのような場合に、事故態様を証明するための重要な資料となるのです。

交通事故の現場検証の前におこなうこと

交通事故の発生後、警察が現場に到着までの間に行うべき3つの作業について、解説します。

1:警察へ電話して事故の報告をする

交通事故の発生を警察へ報告することは、道路交通法で定められています。

これを欠かすことはできません。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ち に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合におい て、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項 において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並 びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなけれ ばならない。

引用元:道路交通法 第72条1項

内容としては、

- 事故が発生した場所・時間

- 現場の状況

- 負傷者はいるか

- 事故によって損傷した物はあるか

を電話で伝えるとよいでしょう。

事故が発生した場所に土地勘がない場合には、コンビニやスーパーの表示を確認する、周りの人に聞く、またはスマートフォンの地図アプリを使うなどして、その場所を警察に伝えてください。

警察が一つひとつ質問をしてくれるので、その誘導に沿って答えていけば問題ありません。

2:事故の状況を具体的に思い出して記録をつける

警察が到着するまでの間に、事故の状況をもう一度思い出し整理しておきましょう。

相手はどのようにしてぶつかってきたのか、どのくらいのスピードを出していたのか、道路状況はどうだったのかなど、できるだけ具体的にしておけるといいですね。

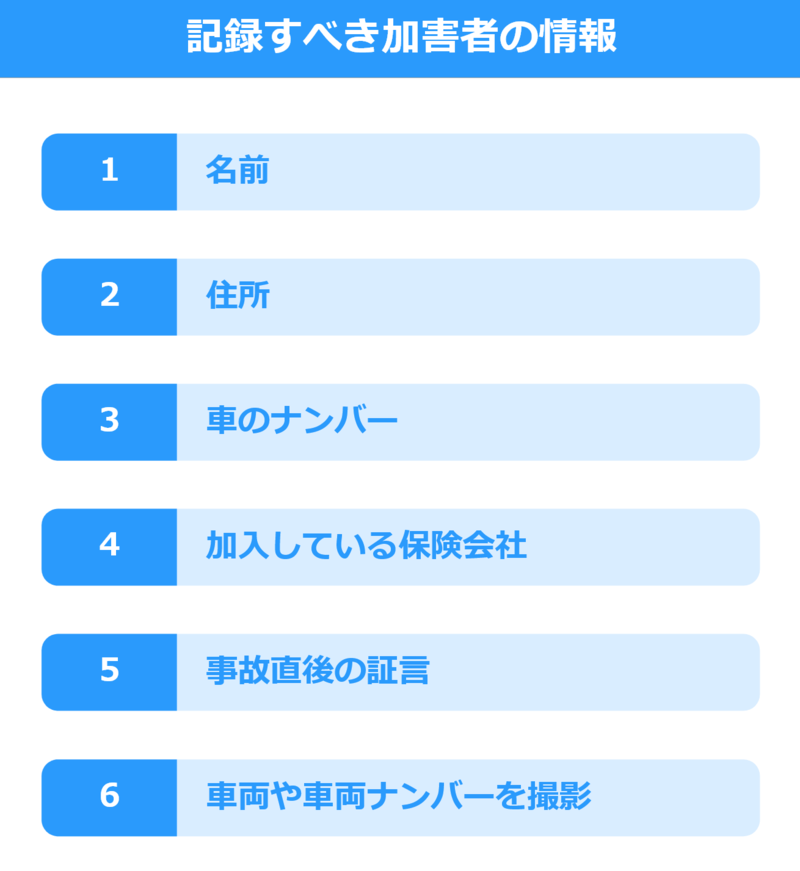

3:相手の連絡先や身元を確認する

警察が現場に到着する前に、相手がその場から立ち去ってしまう可能性があるので、相手の連絡先や身元を確認することもとても大切です。

お互いにケガがないようであれば、相手の身元をこの時点でしっかりと確認しておきましょう。

もちろん、相手が負傷していればその救護にあたるべきです。

まずは人命を優先することはあたり前です。

この際、無理に個人情報を聞き出すことで、相手の感情を逆なでしてしまう可能性もありますので、「相手が応じてくれるようであれば聞く」くらいの気持ちで対応するのがいいかと思います。

もしも相手が教えてくれない場合には、最低限、車のナンバーをメモしておくようにしてください。

交通事故が起きた際の現場検証の流れ

では実際にどのようにして現場検証が行われるのか、その流れについて解説していきます。

当事者からの主張や事情を聞く

現場検証に立ち会った被害者・加害者から事故状況を聞き出します。

下の見出しでも解説しますが、このときは絶対に、「あいまいな受け答え」をしないようにしましょう。

警察は、立会人の供述に基づいて事故現場を再現し、実況見分調書を作成します。

あいまいな回答をしてしまうことで、自分にとって不利な内容で書類を作成されてしまう恐れがあります。

自分の主張に自信をもって受け答えをするよう心がけましょう。

実況見分調書を作成する

これらの内容をもとに、警察は実況見分調書を作成します。

実況見分調書は本来的には刑事事件の証拠として作成されますが、事故当事者であれば後日当該資料を閲覧・謄写することが可能です。

現場検証にかかる時間

交通事故の現場検証では、事故現場の確認や撮影、当事者や目撃者の事情聴取が行われ、その所要時間はケース・バイ・ケースですが、大体1時間~2時間ほどでしょう。

現場検証の際の注意点

あいまいな表現や大げさな表現をしてはいけない

警察による現場検証では、被害者と加害者の双方から事故状況を聴取するのが通常です(双方立会ではなく、片方ずつ立ち会って2回検証を行うこともあります)。

被害者であれば自分の被害の大きさを示したいですし、加害者であれば、なるべく自分の過失を小さくしたいと考えるでしょう。

しかし、大切なのは警察の誘導や相手の意見に流されずに、はっきりと自分の記憶に基づいて事実を伝えることです。

ここであいまいな発言や大げさな発言をすることは自分にとって不利な状況を招きかねないので、自信をもって事実を述べるようにしてください。

嘘をついてはいけない

自分の主張に自信をもって発言することは大切ですが、嘘をつくことは絶対にいけません。

そんなことは当たり前だと思われるかもしれませんが、自分の被害を大きく、または過失を小さく見せようとすると、つい嘘をついてしまうことも考えられます。

また、相手側からも嘘の証言をされることも考えられますので、その際ははっきりとその嘘を指摘し、自信をもって事実を伝えてください。

現場検証に立ち会えなくても大丈夫?

交通事故の被害を受けてケガをし、現場検証に立ち会えないというケースでは、警察が後から被害者の主張を聞きにくることが多いです。

その際に、しっかりと事実を述べるようにしてください。

まとめ

実況見分調書は事故態様を証明するための重要な証拠となり得ます。

これに立ち会う場合、記憶に基づいてしっかりと事実を伝えることが大切ですね。

|

出典元一覧 |

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

- 過去の解決事例を確認する

- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ

- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる

【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】

事務所詳細を見る

【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】

相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム

-

本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...

-

本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。

-

非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...

-

交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...

-

本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...

-

本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...

-

交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...

-

交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...

-

本記事ではもらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、もらい事故で得する(損しない)ための3つの基礎知識、もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリ...

-

本記事では、交通事故の被害者の方に向けて、交通事故の示談が成立した場合、どのくらいに示談金が振り込まれるか説明しています。また、振り込みが遅れる場合のパターン、...

交通事故後の対応に関する人気コラム

-

当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。

-

物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...

-

交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...

-

交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。

-

交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...

-

交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...

-

事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...

-

車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...

-

接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...

-

ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...

交通事故後の対応の関連コラム

-

本記事では、過失割合10対0の交通事故における代車費用の扱い、交通事故に巻き込まれたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

-

自転車事故で被害者が死亡した場合、残された遺族は加害者に対して「死亡慰謝料」や「死亡逸失利益」などの損害賠償を請求できます。納得のいく金額を受け取るためにも、示...

-

交通事故の相手が外国人でも、通常の交通事故と同様に損害賠償を請求することができます。しっかりと賠償金を受け取るためにも、事故時の対応方法について知っておきましょ...

-

交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...

-

飲酒事故とは、酒を飲んだ状態で発生した交通事故のことです。飲酒事故の場合、通常の交通事故よりも重い罰則が科されて、賠償金が高額になることもあります。この記事では...

-

ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...

-

非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...

-

交通事故が起きた際に警察へ電話をすることは法律で義務付けられており、これを怠ることによって様々なリスクが生じる恐れがあります。今回は、交通事故時に警察へ電話をす...

-

交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。

-

交通事故(追突事故)にあったら警察に事故報告をした後に病院で検査を受ける必要がありますが、その時に受け取る診断書は損害賠償請求をするための重要な役割を担っていま...

-

日弁連交通事故相談センターは交通事故の民事上の紛争解決をサポートしてくれる専門機関です。事故直後から利用でき、電話相談、面接相談、示談あっ旋などに幅広く対応して...

-

自動車保険を契約する際の弁護士特約について「よくわからないけど、付けた方がいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、弁護士特約をつけること...

交通事故後の対応コラム一覧へ戻る

慰謝料・損害賠償

慰謝料・損害賠償

示談

示談

過失割合

過失割合

死亡事故

死亡事故

後遺障害

後遺障害

むちうち

むちうち

自転車事故

自転車事故

自動車事故

自動車事故

人身事故

人身事故

バイク事故

バイク事故