【交通事故】示談書のテンプレート・雛形|示談書の内容や作成のポイントなどを解説

交通事故の示談交渉を保険会社とする場合、通常は保険会社に示談書を用意してもらえます。

しかし、当事者だけで示談をおこなうときは、どちらかが示談書を作成しなければなりません。

もし自分で示談書を作成するのなら、交通事故用の示談書のテンプレートを活用するのがおすすめです。

本記事では、交通事故の示談交渉を終えた方に向けて、以下の内容について説明します。

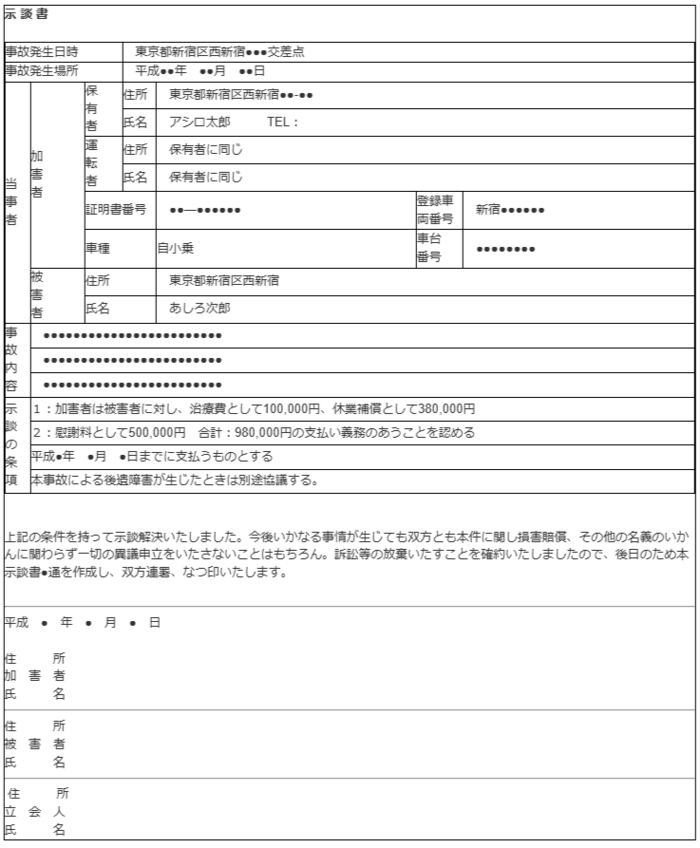

- 交通事故の示談書のテンプレート・雛形

- 交通事故の示談書に書いてある項目の意味

- 交通事故の示談書のテンプレートを使う際のポイント など

本記事で交通事故の示談書の構成や内容などを確認し、事案に合った示談書を作れるようになりましょう。

【交通事故】示談書のおすすめテンプレート・雛形

交通事故の示談書を作成するにあたって、まずはテンプレートを確認しておきましょう。

なお、示談書のフォーマットに特別な決まりはありません。

上記のような表組みで作ることもできますし、一般的な契約書のように「第○条 ~~」と書くこともできます。

あまり示談書や契約書の作成に馴染みがない場合は、このような表組みタイプの示談書を使うのがおすすめです。

交通事故の示談書のテンプレートに書いてある項目の意味

交通事故の示談書(テンプレート)には、以下のような項目が設けられることが多いです。

- 事故発生日時・場所

- 当事者の個人情報

- 事故内容

- 示談内容

- 清算条項

- 日付・署名・押印

示談書を作成するにあたって、これらの項目の意味を理解しておくことは非常に重要です。

そこで、示談書(テンプレート)に記載されている主な項目の意味について確認しましょう。

1.事故発生日時・場所

示談書には、交通事故の日時と場所を記載します。

| 事故発生日時 | 令和7年○月○日 |

|---|---|

| 事故発生場所 | 東京都新宿区西新宿○○交差点 |

交通事故の日時と場所を記載することで、どの交通事故に関する示談書なのかが明確になります。

日時と場所については、警察に届出をしている場合に入手できる「交通事故証明書」で確認できます。

2.当事者の個人情報

示談書には、加害者・被害者双方の住所と氏名などを記載します。

| 加害者の住所・氏名 | 東京都港区○○ アシロ太郎 |

|---|---|

| 被害者の住所・氏名 | 東京都渋谷区○○ あしろ次郎 |

また、交通事故の場合は車両に関する情報を記載することも多いです。

少なくとも「車両登録番号(ナンバー)」は記載し、どの自動車事故のことかわかるようにしましょう。

3.事故内容

示談書には、事故や損害の内容について記載することも多いです。

| 事故内容 | 乙が青信号の上記交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた甲運転の車両と衝突し、乙の頚部に全治○週間のむち打ちの傷害を負わせた。 |

|---|

交通事故の類型には正面衝突、出会い頭衝突、追突などがあり、交通事故証明書で詳細を確認できます。

どのような状況下で事故が発生し、その結果として被害者にどのような損害が発生したのかを書きます。

けがの内容など生じた損害については、医師に作成してもらった診断書を参考にするとよいでしょう。

4.示談内容

示談書には、示談内容を正確に記載する必要があります。

| 示談内容 | 甲は、乙に対し、本件交通事故について損害賠償金として金○万円の支払い義務があることを認める。甲は、乙に対し、令和7年○月○日までに金○万円を支払うものとする。なお、下記乙指定の銀行口座に損害賠償金を振り込む方法により行う。 ○○銀行 ○○支店 普通 ××××××× あしろ次郎(アシロジロウ) |

|---|

示談内容については、まず双方の損害賠償金がいくらか、過失割合がどの程度かを記載します。

そのうえで過失相殺をおこない、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払う旨を書くことが多いです。

なお、支払期限は示談成立から30日以内が目安となり、支払方法は銀行振込にすることが一般的でしょう。

5.清算条項

示談書には、記載内容以外の債権・債務がないことを確認する「清算条項」を書くことも多いです。

| 清算条項 | 今後いかなる事情が生じたとしても、双方とも本件に関し損害賠償その他の名目のいかんにかかわらず異議申立て、訴訟及び訴えの提起をいたしません。 |

|---|

清算条項の文面は基本的にはそのままでも可能ですが、必要に応じて変更するほうが望ましいです。

なお、清算条項だけの場合は、後遺症が発生した際に後遺障害慰謝料などを請求できなくなります。

そのため、必要に応じて後遺障害に関する留保条項なども一緒に記載するほうが安心できます。

6.日付・署名・押印

示談書の最後には日付を記載し、加害者・被害者双方が署名と押印をします。

後から修正することは難しくなるため、必ず記載内容に間違いがないかを確認しましょう。

当事者が2名の事故では通常、示談書は2通作成し、それぞれが1通ずつ保管することになります。

交通事故の示談書のテンプレートを使う際の5つのポイント

交通事故の示談書のテンプレートを使う際のポイントは、以下のとおりです。

- 人身事故と物損事故で使い分ける

- 示談書の内容はしっかりと話し合う

- 内容や意味を正しく理解して使用する

- できる限りパソコンを使って作成する

- 自筆の署名と押印をもらうようにする

ここでは、交通事故の示談書のテンプレートを上手に使いこなすためのポイントを確認しましょう。

1.人身事故と物損事故で使い分ける

交通事故は、大きく以下の2種類にわけられます。

- 人身事故:死傷者がいる事故のこと

- 物損事故:死傷者がいない事故のこと

示談書のテンプレートによっては、人身事故と物損事故の両方が用意されています。

この場合には記載内容が異なっているため、自身の交通事故に合った示談書を選択しましょう。

2.示談書の内容はしっかりと話し合う

交通事故の示談書を作成する前に、以下の内容について加害者と被害者で話し合います。

- 賠償金に関すること

- 過失割合に関すること

- 後遺障害の取り扱いに関すること

- 支払時期や支払方法に関すること など

十分話し合わずに示談書を作成した場合、トラブルに発展してしまうリスクが考えられます。

示談書に書くべき内容についてしっかりと話し合い、その内容を正確に記載するようにしましょう。

3.内容や意味を正しく理解して使用する

交通事故の示談書のテンプレートでは、項目の内容や意味まで詳しく書いていない場合があります。

しかし、示談書に書いてあるということは、重要な項目である可能性が高いと考えられるでしょう。

そのため、法律用語やそのほかの専門用語の意味や内容を正しく理解してから使うほうが望ましいです。

もし示談書の内容や文面について不明点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

4.できる限りパソコンを使って作成する

交通事故の示談書は手書きでも作成できますが、パソコンで作成することをおすすめします。

パソコンで作成するほうが簡単ですし、内容を間違えていたときに修正がしやすいからです。

手書きでも問題はありませんが、作成や修正に時間がかかる可能性が高いため注意しましょう。

5.自筆の署名と押印をもらうようにする

示談書の署名は、最初から印字しておくことも可能です。

しかし、できる限り自筆で署名をもらい、押印をしてもらうほうが望ましいです。

署名と押印があることで、被害者と加害者の双方が示談に合意したことを証明しやすくなります。

なお、押印については実印または認印が望ましく、シャチハタは使わないことをおすすめします。

交通事故の示談書のテンプレートを使う場合の4つの注意点

交通事故のテンプレートを使う際は、以下について理解しておく必要があります。

- 不必要な項目については適宜削除する

- 利用規約をよく確認してから使用する

- 一度締結した示談書は撤回できない

- 内容に不備などがあると無効になる

ここでは、交通事故の示談書のテンプレートを使う際の注意点について説明します。

1.不必要な項目については適宜削除する

交通事故の示談書のテンプレートには、事案とは関係ない項目が設けられていることがあります。

そのまま不必要な項目を残していると、後からトラブルに発展してしまうリスクも考えられます。

その事案とは関係ない項目については適宜削除し、必要な項目だけを残すようにしましょう。

2.利用規約をよく確認してから使用する

示談書のテンプレートを使用する際は、運営会社の利用規約を確認しましょう。

基本的には無料で利用できるものが多く、事案に合わせて内容を書き換えることができます。

しかし、細かい規定が設けられている可能性もあるため、利用規約を確認するほうが望ましいです。

3.一度締結した示談書は撤回できない

一度締結した示談書を後から撤回することは非常に難しいです。

錯誤・詐欺・強迫があった場合など、一部のケースでは無効を主張できる可能性はあります。

しかし、通常は撤回することができないため、慎重に示談書を作成・確認することが望ましいでしょう。

4.内容に不備などがあると無効になる

以下のようなケースでは、示談書の条項が無効になる可能性があります。

- 日本語が成立していない場合

- 意味が二通りに解釈できる場合 など

テンプレートの文言のまま使用すれば、そこまで大きな間違いをすることはありません。

しかし、文章を変更する際などは、内容が不明瞭にならないよう気を付けることが重要になります。

さいごに|交通事故の示談に少しでも不安があるなら弁護士に相談を!

交通事故の示談書は、テンプレートを使用することで簡単に作成できます。

しかし、賠償金や過失割合などが適切なものとなっていなければ、納得のいく結果にはならないでしょう。

もし交通事故の示談や示談書作成について不安があるなら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

「ベンナビ交通事故」に掲載しているような初回無料相談に応じている弁護士を探し、相談するのもよいでしょう。

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

- 過去の解決事例を確認する

- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ

- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる

【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「錦糸町駅」南口から徒歩9分】

事務所詳細を見る

【初回相談0円】〈弁護士特約の利用で自己負担0〉軽傷~重篤・死亡事故まで◆損害賠償や後遺障害など、医療機関との連携で納得の解決を目指す〈賠償金: 3,000万の獲得実績〉【オンライン相談│休日夜間◎】

事務所詳細を見る

【初回相談料0円】◆交通事故被害にお悩みのあなたへ◆慰謝料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【各線「池袋」駅東口より徒歩8分】

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

初回相談0円・弁護士直通ダイヤルで事故直後の相談も可能です。

示談交渉に関する新着コラム

-

交通事故の示談交渉中に加害者側の弁護士が出てきた場合の正しい対応を解説します。受任通知の確認方法や交渉リスク、被害者側が弁護士を立てるメリット、弁護士費用の相場...

-

本記事では、交通事故の被害に遭った方や示談交渉を終えた方などに向けて、交通事故の示談書のテンプレート、示談書に書いてある項目・内容の意味、テンプレートを使う際の...

-

本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...

-

本記事では、示談決裂のその後がどうなるのか気になっている人のために、交通事故トラブルの解決策、示談決裂後に弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...

-

本記事では、交通事故の被害者の方に向けて、交通事故の示談が成立した場合、どのくらいに示談金が振り込まれるか説明しています。また、振り込みが遅れる場合のパターン、...

-

交通事故を起こすと「示談屋」と名乗る人物が近づいて来ることがあります。本記事では、示談屋について解説するとともに、示談屋に示談を依頼した際のリスクについて説明し...

-

交通事故の示談交渉を自分でおこなうと、適正な損害賠償を受けられなかったり、大きな労力やストレスがかかったりするリスクがあります。本記事では、交通事故の示談交渉を...

-

この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...

-

交通事故の被害に遭った場合、被害車は、加害者から示談金を受け取るのが通常です。 本記事では、示談金を請求する相手方や示談金の受け取り方などを解説したうえで、さ...

-

当記事では、10対0の事故における示談金・慰謝料の相場や内容を解説。示談金を請求するときの流れや注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。

示談交渉に関する人気コラム

-

交通事故における示談は、損害賠償(慰謝料)の金額を決定する重要な手続きです。示談は一度成立したらやり直しができないので、被害者は慎重に手続きを進めなければいけま...

-

交通事故の被害に遭った場合、加害者側の保険会社に対応をしてもらうことになります。ただ、慰謝料の金額や治療の打ち切りなど、保険会社とのやり取りでトラブルが生じるケ...

-

交通事故の被害に遭った際、裁判所の民事裁判で解決を求めることによって、得られる損害賠償金が増額するケースがあります。そこで、『交通事故の裁判はどう進んでいくのか...

-

自転車事故の被害者が加害者と示談をする際、自転車には自賠責保険がありませんので、高確率で加害者とのトラブルに発展します。そこで今回は、自転車事故で示談をする際の...

-

交通事故で保険会社と示談交渉する際、何の知識もなく臨んでしまっては、思うような結果とならない可能性が高いでしょう。示談を有利に進めるためにも、この記事では、相手...

-

示談書は一度作成して手続に使用してしまうと、原則的に後から内容の変更は認められません。書類に間違いがあると大きな不利益を被ってしまう恐れがあるのでご注意ください...

-

保険会社から提示された示談金や慰謝料の額に疑問を感じている場合に、保険会社からの示談金に納得ができない場合に、慰謝料などを上乗せする方法をご紹介していきます。

-

自転車事故の被害者加害者が保険に加入していない場合は加害者に直接損害賠償の支払いを請求しなければならないなどの様々な問題があります。そのような際の問題点とその解...

-

この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...

-

当記事では、10対0の事故における示談金・慰謝料の相場や内容を解説。示談金を請求するときの流れや注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。

示談交渉の関連コラム

-

交通事故の示談交渉に入るタイミングは、結論から言うと、交通事故の示談交渉に入る時期はできるだけ早いタイミングが良いというのが本音ですが、最も良い時期がいつなのか...

-

交通事故における示談は、損害賠償(慰謝料)の金額を決定する重要な手続きです。示談は一度成立したらやり直しができないので、被害者は慎重に手続きを進めなければいけま...

-

日弁連交通事故相談センターは交通事故の民事上の紛争解決をサポートしてくれる専門機関です。事故直後から利用でき、電話相談、面接相談、示談あっ旋などに幅広く対応して...

-

交通事故の示談交渉中に加害者側の弁護士が出てきた場合の正しい対応を解説します。受任通知の確認方法や交渉リスク、被害者側が弁護士を立てるメリット、弁護士費用の相場...

-

自転車事故の被害者加害者が保険に加入していない場合は加害者に直接損害賠償の支払いを請求しなければならないなどの様々な問題があります。そのような際の問題点とその解...

-

自転車事故の被害者が加害者と示談をする際、自転車には自賠責保険がありませんので、高確率で加害者とのトラブルに発展します。そこで今回は、自転車事故で示談をする際の...

-

交通事故を起こすと「示談屋」と名乗る人物が近づいて来ることがあります。本記事では、示談屋について解説するとともに、示談屋に示談を依頼した際のリスクについて説明し...

-

交通事故の示談は、基本的に一度成立してしまえばやり直しはできません。保険金の金額を決定する示談交渉は、事故後の最も重要な手続きなので、事前に知識を身につけておい...

-

本記事では、もらい事故の示談交渉で気を付けるべきポイントや慰謝料を増額させるコツ、もらい事故の慰謝料相場や実際の請求事例などを解説します。

-

「慰謝料の金額に納得できない」「被害者なのに事故の責任を問われている」など、交通事故の示談ではトラブルがつきものです。この記事では、交通事故の示談でよくあるトラ...

-

賠償金額や過失割合など、加害者側の保険会社と示談交渉が不成立に終わってしまった時は、民事裁判にて賠償金を請求することができます。この記事では、交通事故で示談不成...

-

本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...

示談交渉コラム一覧へ戻る

慰謝料・損害賠償

慰謝料・損害賠償

示談

示談

過失割合

過失割合

死亡事故

死亡事故

後遺障害

後遺障害

むちうち

むちうち

自転車事故

自転車事故

自動車事故

自動車事故

人身事故

人身事故

バイク事故

バイク事故