交通事故の損害賠償の弁護士相談無料窓口5選

予期せぬ事故に遭い「なにをどうすればよいかわからない」という方は、一人で悩まずに相談しましょう。

事故状況に合った賠償金が受け取れるかどうかは事故後の対応にかかっていますので、素人が一人でおこなうよりも弁護士などの力を借りることをおすすめします。

交通事故の損害賠償について弁護士に相談できる窓口はいくつかあります。

それぞれによって対応している内容も異なりますので、各窓口の特徴について知っておきましょう。

この記事では、交通事故の損害賠償に関する相談窓口・よくある相談・相談する流れなどを解説しますので、相談する際の参考にしていただければと思います。

交通事故について弁護士に無料相談できる5つの窓口

交通事故について無料で弁護士に相談できる主な窓口として、以下の5つが挙げられます。

まずは各相談窓口の特徴について解説します。

- ベンナビ交通事故

- 日弁連交通事故相談センター

- 交通事故紛争処理センター

- 自賠責保険・共済紛争処理機構

- 法テラス

1. ベンナビ交通事故

ベンナビ交通事故は、交通事故分野を得意とする弁護士を探せるサイトです。

都道府県別・相談内容別に弁護士を検索することができ、サイトから直接弁護士事務所に電話・メールで相談することも可能です。

相談料や着手金が無料の事務所も多数掲載しておりますので、「お金が心配」という方でもご利用しやすくなっています。

以下のいずれかに該当する方は利用することをおすすめします。

- 交通事故に遭い、今後の進め方がわからない

- 保険会社が提示する過失割合に疑問がある

- 治療費の支給を打ち切られた

- 後遺障害認定を受けたい

- 慰謝料の増額や適性金額を知りたい

2. 日弁連交通事故相談センター

日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人です。

自動車事故に関わる損害賠償問題にあたり、弁護士が示談・あっせん・審査を無料でおこなっています。

全国各地に相談所がありますが、場所によって対応している業務は異なります。

相談のみで示談やあっせんなどは対象外のところも多いので、詳しくは以下リンクからご確認ください。

|

相談場所 |

受付時間・連絡先 |

|

電話相談 受付時間:10:00〜19:00(月~金) |

3. 交通事故紛争処理センター

保険会社との示談交渉をめぐる紛争を解決するために、担当弁護士が法律相談・和解あっせんを中立な視点からおこなう公益財団法人です。

ここでの弁護士は、トラブルを法律的に裁く権限を持つ裁判官のような役割を担います。

裁判をおこなわずに交通事故問題を解決したい場合や、保険会社との和解交渉のサポートを望む場合は有効かもしれません。

ただし依頼者の利益のために動いてもらえるわけではないため、相手から1円でも多く受け取りたいという方は別の相談窓口を利用した方がよいでしょう。

|

相談場所 |

受付時間・連絡先 |

|

電話相談なし・予約のみ |

4. 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険・共済紛争処理機構は、交通事故被害者の保護および示談交渉などの調停の円滑化を目的とした事業を運営する一般社団法人です。

紛争処理申請をおこなうことで、専門的知識を有する弁護士・医師・学識経験者で構成される紛争処理委員が支払い内容についての審査をおこなってくれます。

費用も原則無料で利用することが可能です。

また、以下のような点に関する無料電話相談もおこなっています。

- 自賠責保険・共済金の支払い基準に関する相談

- 賠償責任の有無や過失割合に関する相談

- 後遺障害等級認定制度に関する相談

- 調停申請の手続きに関する相談

相談先電話番号は以下のとおりです。

|

機関名 |

電話番号 |

営業時間 |

| 0120-159-700 |

受付時間:9:00~12:00 |

5. 法テラス

法テラスは、法的トラブルを解決するために国が設立する総合案内所です。

正式には「日本司法支援センター」と言い、法務省所管の公的な法人として2004年に設立されました。

無料の法律相談をおこなっているほか、経済的に余裕のない場合の弁護士費用などの立替えや、犯罪被害者への支援もおこなっています。

ただし無料相談や費用立替を利用するためには、法テラスにある資産・収入などの条件を満たしていなければなりません。

|

相談場所 |

受付時間・連絡先 |

|

受付時間:9:00〜21:00(月〜金)、9:00〜17:00(土) |

加害者/被害者が加入している保険会社は相談には不適当

保険会社は法律の専門家ではありません。

過去の裁判例に基づいた適切な過失割合や慰謝料の算定・交渉などは、弁護士ではないためできません。

また、加害者の保険会社は被害者と利益が相反し、賠償額を抑えようとします。

一方、自身が加入する保険会社も、人身傷害保険などで自社から保険金を支払う立場になれば、支出を抑制しようとする可能性が高いです。

したがって、どちらの保険会社担当者も、損害賠償に関する相談を持ちかける先として、良い選択肢とは言えません。

交通事故の損害賠償について弁護士に相談する4つのメリット

交通事故問題において、納得のいく解決を目指すならば弁護士に相談することが有効です。

弁護士のサポートを得ることで以下のようなメリットが望めます。

有利に示談交渉を進めることができる

弁護士は相手方の保険会社に対して、もし保険会社が過去の裁判例や法律上違和感のある提案をおこなってきた場合に、訴訟の提起も辞さないという強気の姿勢で交渉に挑むことができます。

弁護士は過去の判例から統計上算出された弁護士基準に基づいて、交渉をおこなうことができます。

そのため、自身が加入する保険会社に示談交渉を依頼するよりも、より高額な示談金額を請求できる可能性は高くなるでしょう。

事故状況に合った補償額を請求できる

損害賠償請求にあたっては、各損害の計算方法や過失割合の判定方法など、交通事故に関する知識が必要となります。

知識のない素人が対応してしまうと、相手方の提示金額が妥当なのかわからず「もっと受け取れたはずなのに…」とのちのち後悔してしまうこともあり得ます。

弁護士であれば、事故状況をもとに妥当額を判断してくれますので「極端に低い金額しか受け取れない」というようなことは避けられます。

さらに弁護士基準という算出基準に則って慰謝料を請求してもらうことも可能ですので、以下のように大幅な増額につながる可能性もあります。

|

通院期間 |

自賠責基準(※1) | 任意保険基準(推定) |

弁護士基準(※2) |

|

1カ月間 |

8万6,000円 (8万4,000円) |

12万6,000円 |

28(19)万円 |

|

2カ月間 |

17万2,000円 (16万8,000円) |

25万2,000円 |

52(36)万円 |

|

3カ月間 |

25万8,000円 (25万2,000円) |

37万8,000円 |

73(53)万円 |

|

4カ月間 |

34万4,000円 (33万6,000円) |

47万8,000円 |

90(67) 万円 |

|

5カ月間 |

43万円 (42万円) |

56万8,000円 |

105(79) 万円 |

|

6カ月間 |

51万6,000円 (50万4,000円) |

64万2,000円 |

116(89) 万円 |

※1: 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。

※2:()内はむちうちなどの他覚症状がない負傷の慰謝料

事故後の対応を一任できる

弁護士には、具体的に以下のような内容に対応してもらえます。

- 損害賠償金・慰謝料の金額が妥当性の判断

- 弁護士基準(裁判基準)での増額交渉

- 治療費・休業損害などの請求方法

- 治療費支払いが打ち切られた場合の対応

- 過失割合の妥当性の判断や交渉

- 示談交渉のサポート・代理

- 後遺障害等級認定の申請や異議申立のサポート

- 弁護士費用や手続き全般の相談

このように、交通事故にまつわるトラブル全般に関して、弁護士が引き受けてくれるため、依頼者は生活の立て直しや仕事復帰などに集中できます。

相手方とのトラブルを未然に避けられる

場合によっては、相手と意見が合わずに示談交渉が難航し、徐々に険悪なムードになってしまうこともあり得ます。

また加害者に反省がみられなかったり、保険会社の対応が悪かったりなどして、感情的なやり取りに発展してしまうこともあるかもしれません。

弁護士に依頼することで、依頼者の代わりに交渉対応を代行してくれますので、相手との交渉でストレスを感じることもなくなります。

また弁護士であれば冷静に対応を進めてくれますので、個人でおこなった場合のようなトラブルなども未然に防げるでしょう。

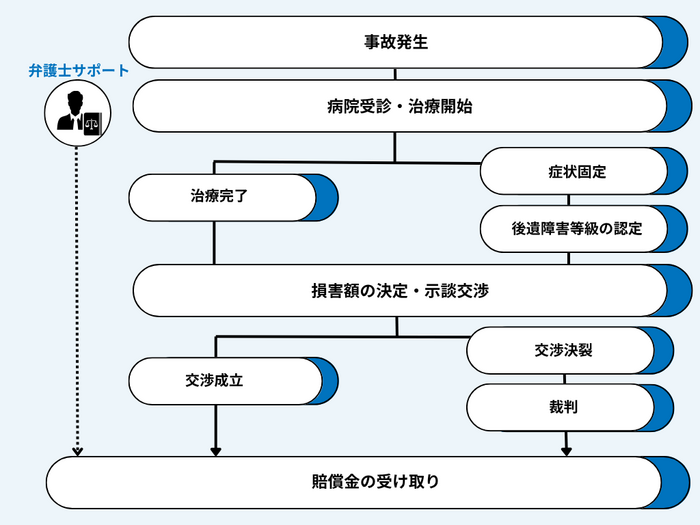

交通事故発生から賠償金受け取りまでの一般的な流れ

交通事故が発生してから、賠償金を受け取り解決するまでは、一般的に以下のように進みます。

交通事故でけがをしたら、速やかに病院を受診し、医師の指示に従って治療に専念します。

治療の結果、無事に回復したら「治療完了」、症状がこれ以上回復が見込めない状態になったら「症状固定」という診断が医師によりおこなわれます。

症状固定で後遺症が残った場合は、「後遺障害等級の認定」の申請を行い、障害の程度を認定してもらいます。

この認定結果は、後の賠償額に大きく影響します。

これらの治療経過や後遺障害の有無を踏まえ、治療費、休業による損害、精神的な苦痛に対する慰謝料などを計算し、具体的な損害額を確定させます。

そして、この損害額に基づいて、加害者側の保険会社と賠償金の金額や過失割合について示談交渉を行います。

双方の主張をすり合わせ、合意に至れば示談成立となり、示談書を取り交わします。

示談成立後、通常1~2週間ほどで指定口座に賠償金が振り込まれます。

一方、示談交渉が決裂した場合は裁判がおこなわれ、その結果に基づいて賠償金額が決定します。

弁護士は、事故発生直後から示談金が支払われるまで、トータルでサポートが可能です。

なるべく早く相談することで、そのメリットを最大限に活用できます。

交通事故問題が得意な弁護士の選び方

交通事故問題が得意な弁護士を探す際にはどのような点に注意して弁護士選びをおこなう必要があるのでしょうか。

ここでは交通事故問題が得意な弁護士を選ぶ基準についてご紹介します。

交通事故案件の解決実績が多いこと

交通事故問題で弁護士を選ぶ際は、まず交通事故案件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

一概に弁護士といっても、それぞれ得意分野が存在します。

交通事故問題への対応経験が乏しいと、適切な対応が難しく望ましい結果を得られない可能性があります。

さらには、自身の事故状況(例:むちうち、後遺障害の有無など)に近い案件の解決実績を持つ弁護士を選ぶのがおすすめです。

類似案件の経験があれば、過去の解決策を応用できるため、より納得のいく結果が期待できます。

このように、特定の条件で弁護士を探す際には、地域別・相談内容別で弁護士を探せる「ベンナビ交通事故」が便利です。

弁護士の説明が明確であること

交通事故の示談交渉において、過失割合や逸失利益、休業損害などの専門用語が多数使用されることになります。

それぞれの用語の意味や受任した際の弁護方針などについて、依頼者に明確な説明がなされているかどうかも信頼できる弁護士を判断するひとつのポイントです。

弁護士の頭の中では解決までの道筋が見えていたとしても、依頼者にとってはまったく先が見えない状態で弁護活動を任せるのは不安要素が残りますよね。

そのため、無料相談の際に自身の相談内容に対して、具体的な弁護方針を依頼者にもわかりやすく伝えてくれるかどうかを弁護士選びの基準のひとつとしてもよいでしょう。

弁護士費用が明瞭会計であること

弁護士費用は「着手金」「報酬金」の2つの要素で主に構成されています。

ほかにも弁護士の日当や交通費などの必要経費に関しても明確に提示してくれる弁護士を選定することが望ましいでしょう。

特に、報酬金については「弁護活動の結果、獲得した経済的利益の○○%」という定義がされるケースが多いです。

経済的利益の定義については事務所によって異なる場合が多いため、具体的に説明を求めることをおすすめします。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する費用の相場

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する費用は、保険の特約や初回相談無料を使うことで抑えることができます。

費用の内訳は、主に相談料、着手金、報酬金、実費の4つです。

相談料|初回無料が一般的

交通事故に関して弁護士に相談する際、最初のステップとなるのが法律相談です。

この相談料については、多くの法律事務所で初回無料(30分~60分程度)となっています。

「こんな些細なことで相談しても良いのだろうか」「弁護士に相談するほどの事案なのかわからない」と悩む前に、まずはこの無料相談の機会を活用してください。

専門家ならではの視点で具体的なアドバイスが期待できます。

もし、2回目以降の相談や、初回から有料となる場合には、1時間あたり5,000円~1万円(税別)程度が相場です。

事務所によって異なりますので、必ず事前に確認するようにしましょう。

着手金|無料の事務所も急増中

弁護士に正式に事件の解決を依頼することを決め、契約を結ぶ際に支払うのが「着手金」です。

この費用は、弁護士が事件に着手するための準備費用や、調査・交渉などの活動に対する対価の一部とされ、原則として事件の結果(成功・不成功)にかかわらず返金されないのが一般的です。

しかし、特に交通事故案件においては、被害者の方の経済的負担を考慮し、着手金を無料としている法律事務所も近年急増しています。

これは、賠償金が得られるまで依頼者の初期費用負担をなくし、より多くの方が弁護士のサポートを受けやすくするための配慮と言えるでしょう。

着手金が発生する場合、以前は賠償請求額の数%(例えば、経済的利益の2%~8%程度)や、固定額(例えば10万円~30万円程度)が目安とされていましたが、現在は事務所によってさまざまです。

「着手金0円」を明確に掲げている事務所も多く見られますので、探してみてください。

報酬金の相場|成功報酬型なら経済的利益に応じて変動

報酬金は、弁護士の活動によって事件が無事に解決し、賠償金などを実際に獲得できた場合に支払う「成功報酬」です。

依頼者の方が経済的な利益を得られた場合に、その成果に応じて支払います。

報酬金の算定方法は事務所によって異なりますが、一般的には「獲得した経済的利益の10%~20% + 固定額(例えば10万円~20万円程度)」といった形がよく見られます。

「経済的利益」とは、弁護士に依頼しなかった場合に得られたであろう金額や、相手方の提示額からの増額分を指すことが多いです。

例

- 経済的利益:300万円

- 報酬金規定:獲得経済的利益の16%+20万円(税別)

- (300万円 × 16%) + 20万円 = 68万円(税別)

報酬金の算定基準は、弁護士との契約において最も重要な部分のひとつです。

特に以下の点は曖昧にせず、しっかりと確認しておきましょう。

- 何をもって「経済的利益」とするのか

- そのパーセンテージや加算される固定額はいくらなのか

- 税金の扱いはどうなるのか

- 具体的な計算方法や支払い時期

実費|交通費や印紙代など

実費とは、弁護士が事件を処理するために実際に支出した経費のことで、弁護士の報酬とは別に依頼者が負担します。

具体的に以下のようなものが実費にあたります。

- 収入印紙代:訴訟を起こす際や、調停を申し立てる際に裁判所に納める手数料

- 郵便切手代

- 交通費・宿泊費

- コピー代

- 通信費

- その他:医療記録(カルテや画像など)の取り寄せ費用、鑑定費用(専門家の意見が必要な場合)、翻訳料(外国語の書類が必要な場合)など

これらの実費は、事件の進行状況や内容によって変動するため、契約時に正確な金額を予測することは難しいでしょう。

それでも、概算でどの程度かかる見込みなのか、どのような場合に高額な実費が発生しうるのかを事前に確認しておくと安心です。

また、定期的に実費の明細を報告してもらえるように依頼するか、一定額を超えそうな場合は事前に相談してもらうよう取り決めておくのもよいでしょう。

【重要】弁護士費用特約の活用で自己負担を軽減

弁護士費用が心配な際は、ご自身やご家族が加入している自動車保険などに付帯している「弁護士費用特約」を活用しましょう。

この特約を利用できれば、法律相談料で10万円程度、着手金や報酬金などの弁護士費用で300万円程度を上限として、保険会社が負担してくれます(会社による)。

弁護士費用特約を利用しても、通常、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはないため、安心して利用できます。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険、クレジットカードなどにも付帯しています。

ご自身が加入していなくても、同居のご家族や、別居していても未婚のお子様であれば、その方の自動車保険に付帯する弁護士費用特約が使える場合もあります。

弁護士費用特約の存在は、費用負担を劇的に軽減できる、まさに「切り札」です。

交通事故の無料相談を受ける際には、この特約の有無を弁護士に伝え、利用できるかどうかを確認してもらいましょう。

弁護士へ交通事故の損害賠償について相談する流れ

損害賠償について弁護士に相談する際は、以下のような流れで進めることになります。

電話・メールで弁護士事務所へ連絡して悩みを相談する

まずは、電話やメールにて弁護士事務所に相談予約を取ります。

この時、事故の状況について簡単な質問がされることもあります。

ベンナビ交通事故であれば、サイト内の質問項目を入力するだけで弁護士にそのまま問い合わせることができますので、自分で一から考える必要はありません。

初めての方でも利用しやすい作りとなっていますのでおすすめです。

面談で雰囲気などを確認する

次に面談にて、事故状況の詳細や今後の対応などについて詳しく相談を受けます。

自分が望む形で弁護士に動いてもらうには、しっかりコミュニケーションを取ることが大事です。

雰囲気や話の聞き方などもあわせて、自分と相性が合うかどうかをチェックしておきましょう。

当然、相談できる時間には限りがあります。

手ぶらで臨んでしまうと、時間内に情報を伝えきれず有効なアドバイスがもらえないかもしれません。

スムーズに要点が伝えられるように、以下のような事故の詳細がわかる資料を準備しておきましょう。

- 交通事故証明書

- 診断書

- 後遺障害診断書

- 事故以前の収入を証明できるもの(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)

- 相手先から提出された書類(賠償金の提示書類など)

- 保険会社担当者の名刺

- 事故被害について時系列順にまとめたメモ

- そのほか入通院に関する書類 など

弁護士に依頼するかを検討する

弁護士に相談したからといって、必ずしもその方に依頼する必要はありません。

相談した結果、もし気に入らない場合は別の弁護士を探しましょう。

上述の「交通事故問題が得意な弁護士の選び方」を参考にした上で、自分が相談しやすく信頼できると感じた弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士と契約する

「この弁護士に依頼したい」と心が決まったら、契約を結んで問題解決を依頼します。

依頼後は弁護士が事故後の手続きを進めてくれますが、決して任せきりにするのではなく、情報提供や資料提出など都度指示があった際は速やかに対応できるよう協力体制を取っておきましょう。

まとめ

交通事故の被害に遭う危険性は誰にでもあるものです。

いざ被害に遭った際に、どこに相談すべきか、どのような法的手段があるのかを知っているのと知らないのでは、大きな違いがあります。

補償を最大限にする術を知り、問題解決に取り組んでいきましょう。

交通事故問題の相談窓口はいくつかありますが、なかでも

- 「初めて交通事故に遭った」

- 「1円でも多く賠償金を受け取りたい」

- 「信頼できる弁護士に依頼したい」

という方にはベンナビ交通事故がおすすめです。

地域別・相談内容別で弁護士を探せますので、特に初めて事故対応する方はぜひご利用ください。

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

- 過去の解決事例を確認する

- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ

- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる

【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】

事務所詳細を見る

【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】

相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。

事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

損害賠償・慰謝料請求に関する新着コラム

-

本記事では、直接的な接触はないけれどけがを負ってしまった方に向けて、非接触事故とはどのような交通事故なのか、非接触事故として分類される代表的なケース、非接触事故...

-

相手保険会社の提示する慰謝料額はうのみにしないでください。交通事故の被害者はもっと多くの慰謝料を請求できる可能性があるからです。どれくらい増額できるかは、個々の...

-

交通事故の被害が原因でけがの治療を受け、仕事を休業した場合は休業補償の請求ができます。本記事では、個人事業主や自営業の方の休業損害の計算方法や、休業損害を請求す...

-

本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、事故後の通院日数を増やしても稼げないこと、治療・通院と関係する補償の種類、過剰診療を受けた場合のリス...

-

本記事では、物損事故で慰謝料が認められた5つの具体例を紹介し、請求の条件や対策について説明します。もしも物損事故で心身にも大きな影響を受けた場合は、本記事を参考...

-

交通事故によるけがで仕事を休むことになった方のなかには、休業損害の日数の数え方がわからない方もいるでしょう。本記事では、休業日数の数え方を職業別に解説します。休...

-

交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...

-

交通事故の休業損害を請求してからどのくらいで振り込まれるのか気になっている方もいるでしょう。本記事では、休業損害が振り込まれるまでの一般的な期間を解説します。請...

-

交通事故にあうと加害者から見舞金が支払われることがあります。労災の場合は会社から支払われることもありますが、必ず支給されるわけではないため注意が必要です。本記事...

-

もらい事故で全損した場合は相手に買い替え費用を請求できます。ただし、新車購入金額の100%を請求できるとは限らないため注意が必要です。本記事では、もらい事故で車...

損害賠償・慰謝料請求に関する人気コラム

-

交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。

-

交通事故の被害に遭った際に、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがありま...

-

人身事故と物損事故ではそれぞれ手続の流れが異なります。けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人...

-

「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...

-

交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...

-

「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...

-

保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...

-

休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...

-

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...

-

交通事故で入院や通院した際に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料があります。治療期間に応じて金額は変動するほか、計算にあたっては弁護士基準などの計算基準もあるの...

損害賠償・慰謝料請求の関連コラム

-

交通事故で被害者が死亡してしまった場合の慰謝料はかなり高額になります。また慰謝料以外の損害についても賠償請求が可能ですので、漏れなく請求対応を済ませましょう。こ...

-

妊娠中に事故に遭った場合、ご自身だけでなくお腹の中の赤ちゃんの慰謝料も支払われるのか、気になる方も多いかと思われます。この記事では、妊婦が交通事故被害で請求でき...

-

交通事故によるけがで仕事を休むことになった方のなかには、休業損害の日数の数え方がわからない方もいるでしょう。本記事では、休業日数の数え方を職業別に解説します。休...

-

【弁護士監修】交通事故の慰謝料を含む補償金はいつもらえるのか?時期や補償金の一部を先払いしてもらう方法について解説しています。

-

交通事故により獲得した慰謝料は、基本的に非課税となりますが、状況によっては課税対象になるケースもあります。この記事では、交通事故で受け取った慰謝料・損害賠償と税...

-

本記事では、直接的な接触はないけれどけがを負ってしまった方に向けて、非接触事故とはどのような交通事故なのか、非接触事故として分類される代表的なケース、非接触事故...

-

この記事では交通事故での入通院慰謝料算出の際、ギプス固定期間や骨折の程度に関する考慮についての具体的な考え方について解説します。 この記事を読んで骨折した際の...

-

本記事では、運転中に追突されたもののけががなかったケースにおいて、請求できる損害賠償の項目や利用できる保険の種類などを解説します。

-

交通事故の損害賠償について弁護士に相談できる窓口はいくつかあります。この記事では、交通事故の損害賠償に関する相談窓口・よくある相談・相談する流れなどを解説します...

-

多くの交通事故では加害者側の保険会社や加害者本人が慰謝料を支払うものですが、加害者が業務中に交通事故を起こした事案や加害者が未成年者のケースなどでは、加害者に加...

-

交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...

-

交通事故による休業が原因で減収した際は休業損害を請求できますが、仕事を休む際に有給を消化した場合、有給消化分も休業期間に含まれるケースもあります。この記事では、...

損害賠償・慰謝料請求コラム一覧へ戻る

慰謝料・損害賠償

慰謝料・損害賠償

示談

示談

過失割合

過失割合

死亡事故

死亡事故

後遺障害

後遺障害

むちうち

むちうち

自転車事故

自転車事故

自動車事故

自動車事故

人身事故

人身事故

バイク事故

バイク事故