【2025年最新版】交通事故慰謝料の早見表|相場・計算方法・自動計算機も紹介

- 「相手方から交通事故慰謝料の提示を受けたが、思っていたよりずっと安い」

- 「相手方から提示された慰謝料額が、妥当な金額かわからない」

交通事故の慰謝料額に、納得していない被害者の方は少なくありません。

当サイト「ベンナビ交通事故」が主体となっておこなった調査結果によると、慰謝料を含む賠償金額に満足している被害者の方は4割に留まっていました。

裏を返せば、残りの6割は賠償金額に納得していないのです。

本記事では、交通事故慰謝料とは何かといった基本から、交通事故慰謝料の適正な算出方法や早見表、さらに適正な慰謝料を簡単に算出できる計算機について解説しています。

交通事故慰謝料の基本的な知識を持たず、本来獲得できるはずの慰謝料を受け取れていない交通事故被害者の方も少なくありません。

本記事を参照すれば、交通事故慰謝料の請求で損をしないための知識が身に付きます。

交通事故慰謝料の早見表まとめ

交通事故の被害者が請求できる慰謝料の金額は、請求時に用いる計算基準や被害状況などによって異なります。

以下では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった交通事故慰謝料について、自賠責基準・弁護士基準を用いて計算した金額をまとめました。

各慰謝料や計算基準については「交通事故で請求できる慰謝料は3種類ある」や「交通事故慰謝料の計算基準も3種類ある」で詳しく後述します。

まずは、交通事故の慰謝料額はどれぐらいなのか、おおよその目安を確認しておきましょう。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

| 入通院慰謝料 | 1ヵ月 (実通院日数10日の場合) |

8万6,000円 | 約28万円 |

| 2ヵ月 (実通院日数20日の場合) |

17万2,000円 | 約52万円 | |

| 3ヵ月 (実通院日数30日の場合) |

25万8,000円 | 約73万円 | |

| 4ヵ月 (実通院日数40日の場合) |

34万4,000円 | 約90万円 | |

| 5ヵ月 (実通院日数50日の場合) |

43万円 | 約105万円 | |

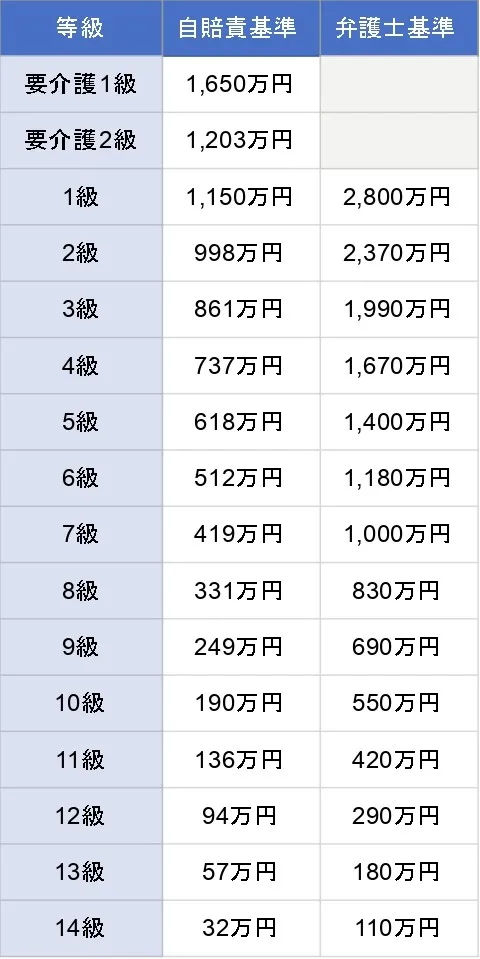

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

| 後遺障害慰謝料 | 14級 | 32万円 | 110万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 | |

| 5級 | 618万円 | 1,400万円 | |

| 3級 | 861万円 | 1,990万円 | |

| 1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | |

| 生前の被害者の立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

| 死亡慰謝料 | 一家の支柱 (慰謝料の請求権者は1名で、被害者に扶養されていた場合) |

1,150万円 | 約2,800万円 |

交通事故慰謝料の計算基準としては「任意保険基準」もありますが、保険会社によって算出方法が異なるうえ非公開であるため、表にはまとめていません。

おおよそ自賠責基準よりも少し高い程度とイメージすればよいでしょう。

上記のとおり、どのケースにおいても、自賠責基準よりも弁護士基準のほうが2倍~3倍ほど高い金額となっています。

相手方保険会社が慰謝料額の算定に使うのは、基本的に自賠責基準か任意保険基準です。

相手保険会社の提示する金額に安易に同意してしまうと、大きな損をしてしまう可能性が高いということがわかるでしょう。

交通事故慰謝料の計算機を使えば、適正な慰謝料額を1分で算出できる!

「相手保険会社の提示する慰謝料額は安い可能性がある」とわかったところで、「自分の場合はいくらもらえるのだろう?」と気になる方も多いでしょう。

適正な慰謝料額を手軽に知りたいときは、ベンナビ交通事故の「交通事故慰謝料計算機」(※)が便利です。

※あくまで目安を示すものであり、結果を法的に保証するものではありません。

けがの状態・事故当時の自分の年齢・通院状況など、たった1分程度で済む簡単な情報を入力するだけで、弁護士基準での慰謝料額が表示されます。

相手保険会社の想定提示額との差も表示されるため、弁護士に依頼すれば慰謝料をどのくらい増額できる可能性があるのかもイメージしやすいでしょう。

ぜひ以下から、自分の慰謝料がどのくらいになるのか計算してみてください。

1.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)が、作成・提供する交通事故の慰謝料計算機(以下、「本計算機」といいます)の計算結果は、あくまでも目安の金額であり、実際の計算とは大幅に異なる可能性があります。

2.計算結果の保険会社想定提示額は、自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大幅に異なる可能性があります。

3.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は、本計算機にて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。したがって、本計算機にて 提供する情報等に関連して、本計算機をご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は一切の責任を負担いたしません。

4.本計算機をご利用の方は、上記1から3の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。

交通事故慰謝料の適正額がわかるだけでなく、弁護士にも相談できる!

ベンナビ交通事故の「交通事故慰謝料計算機」を利用すると、弁護士基準での慰謝料額がわかるだけでなく、交通事故慰謝料や保険会社との対応などを相談できる弁護士を探すこともできます。

弁護士には、以下のような悩みを相談できます。

- 相手方保険会社の提示する過失割合に納得できない

- まだけがの治療が終わらない段階で、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られた

- 加害者が無保険で示談交渉に応じてくれない

- 相手方から「休業損害は支払えない」と言われた

- 弁護士費用特約について詳しく教えてほしい など

ほかにも不安に思うことがあれば、遠慮なく尋ねてみましょう。

弁護士はあなたの味方です。

被害者の立場から、どうすれば損をせずに済むのか具体的なアドバイスをしてくれます。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなささいな質問でも応じてくれるはずです。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故における慰謝料は、事故で味わった恐怖・治療における不安や苦しみ・後遺症による生活の不便や将来についての心配など、被害者の精神的な苦痛に対して支払われます。

交通事故に遭ってけがをしたり死亡したりしたとき、被害者本人や被害者遺族が受ける精神的苦痛は小さくありません。

交通事故による精神的な苦痛に対する賠償として、慰謝料が支払われるのです。

慰謝料を含む賠償金額に満足している人は4割にとどまる

2024年5月にベンナビ交通事故にて、交通事故に遭った300人の被害者に対し、補償についてのインターネットリサーチを実施しました。

リサーチの結果、交通事故被害に遭った方のうち約7割が「金銭的な補償を受けた」と答えたものの、その額に「満足している」と答えた方は4割程度にとどまりました。

多くの方が、納得できないまま慰謝料を含む賠償金を受け取っていることがわかります。

相手方が提示する交通事故慰謝料は、適正額の1/2~1/3ほど安いこともある

相手保険会社が提示する慰謝料の額は、適正額よりも低く見積もられているケースが多くあります。

詳しくは「交通事故慰謝料の計算基準も3種類ある」後述しますが、相手保険会社が慰謝料の計算に使う基準が、弁護士や裁判所が使用する基準と異なることが原因です。

場合によっては、慰謝料が適正額よりも2分の1から3分の1ほど安いこともあります。

そのため、相手方保険会社の提示する慰謝料額を安易に受け入れるのは、避けることをおすすめします。

交通事故慰謝料の適正額を自分で調べるには計算ツールがおすすめ

「適正な慰謝料額を知りたい」と思っても、計算方法がわからないという方も多いでしょう。

以下の慰謝料計算機を使えば、自分で簡単に慰謝料の適正額を調べられます。

そのうえで慰謝料に関する基本知識を備えておけば、慰謝料請求の際に損を被ることも避けられるでしょう。

1.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)が、作成・提供する交通事故の慰謝料計算機(以下、「本計算機」といいます)の計算結果は、あくまでも目安の金額であり、実際の計算とは大幅に異なる可能性があります。

2.計算結果の保険会社想定提示額は、自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大幅に異なる可能性があります。

3.ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は、本計算機にて提供する情報等に関して、その正確性、確実性、有用性、最新性等のいかなる保証も行うものではありません。したがって、本計算機にて 提供する情報等に関連して、本計算機をご利用のお客様または第三者が損害を被った場合においても、ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)は一切の責任を負担いたしません。

4.本計算機をご利用の方は、上記1から3の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、ご了承ください。

交通事故で請求できる慰謝料は3種類ある

交通事故被害に遭ったときに、相手方に請求できる慰謝料としては以下の3種類があります。

1.入通院慰謝料|けがを負った精神的苦痛に対する慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によってけがをしたことや、けがの治療で感じた痛みや苦しみ、不安などの精神的苦痛に対して支払われるお金です。

けがをしたことによって支払われることから、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料の金額は、治療期間・入通院期間によって算出されます。

交通事故で負傷すれば支払われるものですが、入院や通院をしなかった場合は原則として請求できません。

2.後遺障害慰謝料|後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって負ったけがが完治せずに後遺障害が残った場合、その精神的苦痛に対して支払われるお金です。

よく混同されますが、後遺障害は後遺症とは異なります。

後遺症と後遺障害には主に以下のような違いがあります。

- 後遺症:治療を終えても完治せず、残ってしまった症状のこと

- 後遺障害:後遺症の中でも交通事故を原因とし、労働能力の低下・喪失に影響する症状のこと

後遺障害は、後遺障害等級申請によって認められます。

3.死亡慰謝料|被害者が死亡した精神的苦痛に対する慰謝料

死亡慰謝料とは、死亡事故によって生じた精神的苦痛に対して支払われるお金です。

なお、不法行為によって命が奪われてしまった場合、被害者の両親・配偶者・子どもにも慰謝料の請求権が認められています。

第711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

引用元:民法|e-Gov 法令検索

つまり、死亡事故の場合は「被害者本人に対する慰謝料」と「被害者遺族に対する慰謝料」という2種類の賠償に関する請求権が被害者遺族にはあるのです。

近親者慰謝料

近親者慰謝料とは、交通事故被害者の家族に対して支払われる慰謝料のことです。

上記の「3.死亡慰謝料」でも触れたとおり、死亡事故のような被害者家族が強い精神的苦痛を受けた事故の場合には、近親者慰謝料の請求が認められます。

なお、死亡事故だけでなく「重度の後遺障害が残ってしまった」というようなケースでも、状況次第では近親者慰謝料の請求が認められることもあります。

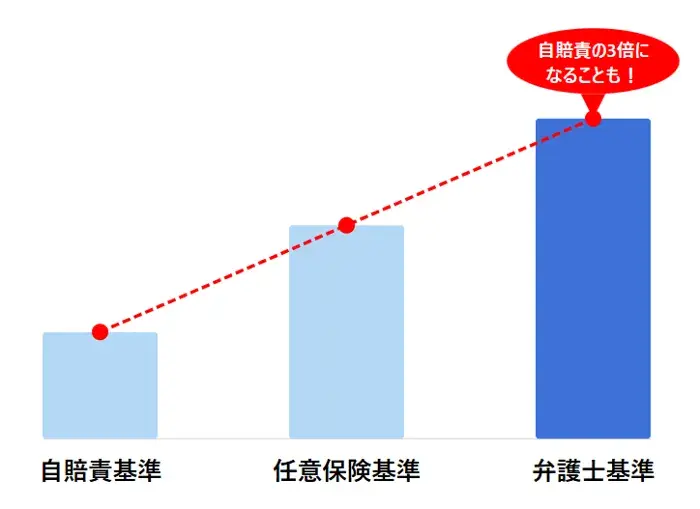

交通事故慰謝料の計算基準も3種類ある

交通事故の慰謝料の算出方法としては以下の3種類があります。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

どれを採用するのかは法律で決められているわけではなくケースによって異なり、採用される計算基準によって慰謝料額は大きく変動します。

以下では、交通事故慰謝料で用いられる各計算基準について解説します。

1.自賠責基準|自賠責保険が用いる基準で、慰謝料額が最も低く算出される

自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険から慰謝料が支払われる場合に用いられる計算基準です。

基本的に自賠責基準での慰謝料額は、3つの計算基準の中でも最も低額となります。

これは、自賠責保険の目的が「被害者に対する最低限の補償をおこなうこと」にあるためです。

2.任意保険基準|任意保険会社が用いる基準で、弁護士基準よりは慰謝料額が低く算出される

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料の計算に用いる基準です。

各保険会社が独自に制定しているものであり、任意保険基準で慰謝料を算出すると自賠責基準よりは多少高い金額となるのが一般的です。

しかし、それでも弁護士基準で算出した金額に比べると大幅に安くなるのがほとんどです。

なお、示談交渉の際は、必ずしも相手方保険会社が任意保険基準での慰謝料額を提示してくるとは限りません。

なかには、自賠責基準で算出した、より低い金額で交渉してくることもあります。

いずれにせよ、交通事故被害者にとっては損を被る可能性が高いため、相手保険会社の言うことを鵜呑みにしないほうがよいでしょう。

3.弁護士基準|弁護士や裁判所が用いる基準で、慰謝料額が最も高く算出される

交通事故において、慰謝料額が最も高額になりやすい傾向にあるのが弁護士基準です。

弁護士基準は「裁判基準」とも呼ばれており、慰謝料額をめぐって裁判になった場合、裁判所が金額を算定する際にも用いられます。

その意味で、法的にみても最も妥当性のある計算基準と言えるでしょう。

弁護士基準により算出された慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額よりも2倍~3倍になるケースも多くあります。

入通院慰謝料の計算方法・早見表

交通事故の慰謝料額は、用いられる計算基準に応じて異なります。

それでは、具体的にどのように計算されるのでしょうか。

まずは、入通院慰謝料の計算方法や具体的な金額について解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表

自賠責基準を用いて入通院慰謝料を計算する場合、以下のうち少ないほうの金額が採用されます。

- 日額4,300円×治療期間

- 日額4,300円×(入院日数+(実通院日数×2))

例として、以下のような場合を考えてみましょう。

- 治療期間:90日

- 入院日数:3日

- 実通院日数:10日

①の計算式を用いて計算すると、4,300円×90日=38万7,000円です。

一方、②の計算式を用いると、4,300円×(3日+(10日×2))=9万8,900円です。

①と②のうち少ないほうの金額が採用されるため、上記のケースでの慰謝料額は9万8,900円となります。

なお、下表は入院日数ごとの入通院慰謝料の金額を計算したものです。

目安として参考にしてください。

| 入院日数 | 慰謝料 |

| 10日 | 4万3,000円 |

| 20日 | 8万6,000円 |

| 30日 | 12万9,000円 |

| 40日 | 17万2,000円 |

| 50日 | 21万5,000円 |

| 60日 | 25万8,000円 |

| 70日 | 30万1,000円 |

| 80日 | 34万4,000円 |

| 90日 | 38万7,000円 |

| 100日 | 43万円 |

| 110日 | 47万3,000円 |

| 120日 | 51万6,000円 |

| 130日 | 55万9,000円 |

| 140日 | 60万2,000円 |

| 150日 | 64万5,000円 |

| 160日 | 68万8,000円 |

| 170日 | 73万1,000円 |

| 180日 | 77万4,000円 |

任意保険基準の計算方法は非公開

任意保険基準による入通院慰謝料については、各保険会社が独自に定めた方法によって計算されています。

具体的な計算方法は公開されていませんが、基本的には自賠責基準よりも少し高い程度とイメージすればよいでしょう。

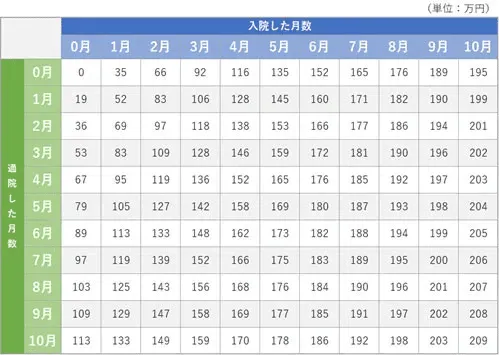

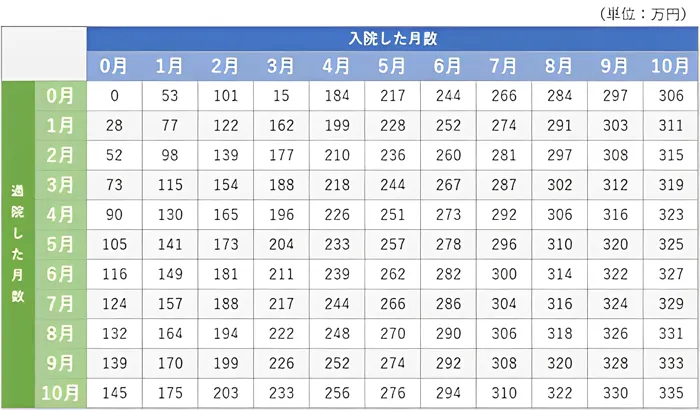

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と早見表

弁護士基準による入通院慰謝料については、通称「赤本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍を参照します。

けがの程度に応じた慰謝料の算定表が掲載されており、弁護士に依頼すればその金額を参照して示談交渉を進めてもらえるのです。

ここでは、軽症の場合と重症の場合の入通院慰謝料の算定表を紹介します。

【弁護士基準の早見表・算定表:軽傷の場合(むちうち症、打撲など)】

【弁護士基準の早見表・算定表:重傷の場合(骨折など)】

※算定表では「1月」を30日と換算しています。

たとえば、重症を負って4ヵ月入院・2ヵ月通院した場合、慰謝料額は210万円となります。

後遺障害慰謝料の計算方法・早見表

後遺傷害慰謝料は、入通院慰謝料のような複雑な計算は必要ありません。

自賠責基準も弁護士基準も、以下の早見表で確認できます。

【後遺障害慰謝料の相場早見表】

後遺障害の程度が最も重いのが1級で、数字が多くなるごとに症状は軽くなります。

死亡慰謝料の計算方法・相場

死亡慰謝料については、「慰謝料請求者の数」や「被害者の生前の立場」などによって金額が異なります。

各計算基準の死亡慰謝料の計算方法と相場は以下のとおりです。

| 計算方法 | 相場 | |

| 自賠責基準 |

①被害者本人に対する慰謝料 |

400万円~1,350万円 |

| 任意保険基準 | 非公開のため不明だが、目安は以下のとおり。 ・被害者が一家の支柱だった場合:1,500万円~2,000万円程度 ・被害者が配偶者や母親の立場にあった場合:1,500万円~2,000万円程度 ・被害者が上記以外の場合:1,200万円~1,500万円程度 |

1,200万円~2,000万円程度 |

| 弁護士基準 | ・被害者が一家の支柱だった場合:2,800万円程度 ・被害者が配偶者や母親の立場にあった場合:2,500万円程度 ・被害者が上記以外の場合:2,000万円~2,500万円程度 |

2,000万円~2,800万円程度 |

交通事故慰謝料の請求で損をしないための5つのポイント

交通事故の慰謝料請求で損をしないためには、以下のことが大切です。

1.弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料請求してもらう

これまで見てきたとおり、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のうち、慰謝料が最も高額になりやすいのは弁護士基準です。

交通事故の慰謝料について損をしないためには、相手保険会社の提示する金額をそのまま受け入れず、弁護士に相談・依頼して、弁護士基準で慰謝料額を算出・請求してもらうことが何より大切といえるでしょう。

なお、弁護士基準を用いて慰謝料を請求するためには、事故やけがの状況を総合的に考慮したうえで算定表を参照する必要があります。

被害者が自力で算出するのは難しい場合が多いため、注意してください。

弁護士を付けずに自力で弁護士基準を用いて慰謝料を請求しても、相手方保険会社が聞き入れてくれる可能性は非常に低いです。

したがって、相手方から適正な額の慰謝料を受け取るためにも、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

2.けがが完治・症状固定するまで適切に治療を続ける

適正な額の慰謝料を支払ってもらうためには、医師の指示に従って適切な治療を受けることが大切です。

仕事・家事・育児で忙しいからと、自己判断で勝手に治療を打ち切ってしまうと、慰謝料額を正しく算出できない可能性があります。

交通事故の慰謝料額は、実際に入通院した日数などに基づいて算出されるためです。

医師の指示に従わずに治療を受けるのを途中で止めてしまった場合、後遺障害が残ったとしても正しく等級認定を受けられなかったりして、適切な額の慰謝料を受け取れない可能性も考えられます。

必ず医師の指示どおりに通院し、終了と判断されるまで治療を続けてください。

3.正当な過失割合を確認・主張する

過失割合とは、交通事故を起こした当事者双方の責任の割合のことです。

10対0とされることはあまりなく、被害者にも何らかの過失が認められるケースが多いでしょう。

自分の過失割合が大きくなるほど、過失相殺によって相手から支払ってもらえる慰謝料の額は少なくなってしまいます。

過失割合は話し合いによって決定しますが、もし相手方の主張が不当だと思う場合は安易に妥協してはいけません。

交渉が揉めた際は、自身の主張を裏付ける証拠を用意して、相手方保険会社などに主張する必要があります。

しかし、相手保険会社は示談交渉に慣れているため、知識や経験に乏しい一般の方では言いくるめられてしまう可能性が高いでしょう。

そのため、過失割合について相手方と揉めた場合は、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

4.後遺障害等級申請では被害者請求を選択する

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

交通事故慰謝料で損をしたくないのであれば、被害者請求で申請するのがおすすめです。

なぜなら、事前認定と被害者請求には以下のような違いがあるためです。

| 申請方法 | 内容 |

| 事前認定 | 相手方保険会社が申請書類を準備し、損害保険料率算出機構へ提出する |

| 被害者請求 | 被害者自身で申請書類を準備し、直接損害保険料率算出機構へ提出する |

事前認定を利用すると、相手方保険会社に任せられるため手続きの手間はかかりません。

しかし、相手方保険会社が最低限の資料しか準備してくれず、なかには適切な等級が認められない場合もあります。

一方、被害者請求を選択すれば、交通事故で残ってしまった後遺障害について、しっかり立証できるだけの資料を自分で準備できるため、適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。

5.慰謝料以外にも請求できる賠償金の内容を確認しておく

交通事故の被害者が請求できるのは、慰謝料だけではありません。

被害状況によっては、以下のようなものも損害賠償請求できる可能性があります。

- けがの治療費

- 通院交通費

- 装具・器具の購入費

- 休業損害

- 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益 など

ほかにも、交通事故加害者に請求できるお金は多くあります。

損をしないためには、何を請求できるのかを漏れなく把握しておくことが大切です。

交通事故の損害賠償全般については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

これから請求をする方は、ぜひ参照してください。

交通事故慰謝料の請求を弁護士に依頼して増額できた事例

ここでは、実際に弁護士に事故対応を依頼した結果、慰謝料額などが増額した事例について紹介します。

ただし、これらは一例を示したものであり、実際の慰謝料額は、個別事情により異なります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

自動車事故で約50万円から約100万円に増額できた事例

専業主婦である被害者の運転する車両が、信号のない交差点を直進中に右側から直進してきた加害車両と接触したという事例です。

本事例では、当初相手から任意保険基準によって算出された約50万円の賠償金額が提示されています。

被害者が専業主婦であることから、賠償金には休業損害も含まれていませんでした。

依頼を受けた弁護士は、過去の裁判例を踏まえ、休業損害などについて弁護士基準によって算出した金額を提示するなどして交渉を進めました。

弁護士の対応によって、最終的には賠償金額を約50万円増額でき、約100万円の賠償金を得ることに成功しています。

後遺障害等級7級が認定されて約850万円増額できた事例

被害者が友人のバイクに同乗中、前方から右折してきた加害者車両と衝突し、脳挫傷をおったという事例です。

被害者は、8日間の入院と約1年の通院を続け、高次脳機能障害7級4号と認定されました。

本事例では、相手方保険会社が約4,224万円の賠償金を提示しましたが、被害者は金額が妥当かわからずに弁護士へ相談・依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、増額の余地があると判断し、弁護士基準を用いて慰謝料請求などを進めました。

弁護士の対応によって、最終的には賠償金額が約4,224万円から約5,078万円となり、約850万円もの増額に成功しています。

バイク対車の事故で約400万円から約550万円に増額できた事例

被害者がバイクで信号待ちをしていたところ、後方から進行してきた加害者車両と接触し、正中上顎骨骨折を負ったという事例です。

本事例は、希少性の高いバイクが被害車両となっており、相手方保険会社は物損に関して自社で取得した修理費の見積もりに従って主張してきたほか、慰謝料については任意保険基準で算出されていました。

依頼を受けた弁護士は、まず物損に関しては被害車両の希少さについて示す資料などを提示して交渉し、慰謝料については弁護士基準を用いて請求を進めました。

弁護士の対応によって、最終的には賠償金額が約400万円から約550万円となり、約150万円の増額に成功しています。

交通事故慰謝料に関するよくある質問

ここでは、交通事故慰謝料に関するよくある質問について解説します。

交通事故慰謝料の計算方法は?

交通事故慰謝料には計算基準が3種類あり、それぞれ以下のように算出方法が異なります。

- 自賠責基準:治療期間・入通院状況に応じて算出される

- 任意保険基準:後遺障害等級の重さに応じて算出される

- 弁護士基準:過去の交通事故の裁判例を参考に算出される

基本的には「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」となり、自賠責基準による慰謝料が最も低額、弁護士基準による慰謝料が最も高額になりやすい傾向にあります。

むちうちで過失割合が10対0の場合の交通事故慰謝料の相場は?

交通事故でむちうちを負って通院した場合、入通院慰謝料が請求可能です。

過失割合が10対0の場合は過失相殺がおこなわれないため、以下の金額をそのまま請求できます。

| 通院期間 | 自賠責基準の場合 | 弁護士基準の場合 | |

| 入通院慰謝料 | 1ヵ月 (実通院日数10日の場合) |

8万6,000円 | 約28万円 |

| 2ヵ月 (実通院日数20日の場合) |

17万2,000円 | 約52万円 | |

| 3ヵ月 (実通院日数30日の場合) |

25万8,000円 | 約73万円 | |

| 4ヵ月 (実通院日数40日の場合) |

34万4,000円 | 約90万円 | |

| 5ヵ月 (実通院日数50日の場合) |

43万円 | 約105万円 |

なお、むちうちの場合は後遺障害等級14級9号や12級13号が認定されることもあります。

等級認定を受けた場合は後遺障害慰謝料も請求でき、各等級の相場は以下のとおりです。

| 等級 | 自賠責基準の場合 | 弁護士基準の場合 | |

| 後遺障害慰謝料 | 14級 | 32万円 | 110万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

慰謝料が早見表よりも増額されるケース・減額されるケースは?

本記事の早見表はあくまでも目安のひとつであり、個別具体的な事情によっても実際の慰謝料額は変動します。

一例として、以下のようなケースでは早見表よりも増額・減額される可能性があります。

| 慰謝料が増額されやすいケース | 慰謝料が減額されやすいケース |

| ・加害者側に故意や重過失があった場合 ・加害者側の態度が著しく不誠実だった場合 ・事故により被害者が流産・中絶した場合 ・事故により被害者が退学・失業せざるを得なくなった場合 ・事故により被害者家族が精神疾患を患った場合 など |

・被害者側にも事故の過失があった場合 ・被害者が事故前から持病や疾患を抱えていた場合 ・被害者が医師の許可なく整骨院に通ったり、自己判断で病院への通院を止めたりした場合 など |

さいごに|交通事故慰謝料の請求で損をしないためにも、まずは弁護士に相談を

交通事故の被害者が慰謝料請求で損をしないためには、弁護士基準で慰謝料額を算出することが大切です。

弁護士基準で算定した慰謝料額は、相手保険会社の提示する金額よりも2倍~3倍にもなる可能性があります。

相手保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、まずは弁護士に相談・依頼しましょう。

今すぐ弁護士基準による慰謝料額を知りたい場合は、「交通事故慰謝料計算機」を利用してください。

また、弁護士に依頼をすれば、正当な過失割合を主張してもらえるほか、慰謝料以外の損害賠償についても正しく請求してもらえます。

適正な示談金を受け取るためにも、ぜひ弁護士を頼ってください。

弁護士に相談するかお悩みの方へ

下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。

弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。

特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。

- 過去の解決事例を確認する

- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ

- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ

等です。

詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。

弁護士の選び方について詳しくみる

【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】

事務所詳細を見る

相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。

事務所詳細を見る

【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか

・当サイト経由の問合せ量の多寡

損害賠償・慰謝料請求に関する新着コラム

-

居眠り運転は、道路交通法の「安全運転義務違反」または「過労運転」に該当し、刑事罰や行政罰を受けるおそれがあります。罰則の内容は、「物損事故」か「人身事故」かどう...

-

本記事では、直接的な接触はないけれどけがを負ってしまった方に向けて、非接触事故とはどのような交通事故なのか、非接触事故として分類される代表的なケース、非接触事故...

-

相手保険会社の提示する慰謝料額はうのみにしないでください。交通事故の被害者はもっと多くの慰謝料を請求できる可能性があるからです。どれくらい増額できるかは、個々の...

-

交通事故の被害が原因でけがの治療を受け、仕事を休業した場合は休業補償の請求ができます。本記事では、個人事業主や自営業の方の休業損害の計算方法や、休業損害を請求す...

-

本記事では、交通事故後の通院日数について知りたい方に向けて、事故後の通院日数を増やしても稼げないこと、治療・通院と関係する補償の種類、過剰診療を受けた場合のリス...

-

本記事では、物損事故で慰謝料が認められた5つの具体例を紹介し、請求の条件や対策について説明します。もしも物損事故で心身にも大きな影響を受けた場合は、本記事を参考...

-

交通事故によるけがで仕事を休むことになった方のなかには、休業損害の日数の数え方がわからない方もいるでしょう。本記事では、休業日数の数え方を職業別に解説します。休...

-

交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...

-

交通事故の休業損害を請求してからどのくらいで振り込まれるのか気になっている方もいるでしょう。本記事では、休業損害が振り込まれるまでの一般的な期間を解説します。請...

-

交通事故にあうと加害者から見舞金が支払われることがあります。労災の場合は会社から支払われることもありますが、必ず支給されるわけではないため注意が必要です。本記事...

損害賠償・慰謝料請求に関する人気コラム

-

この記事では、交通事故によるひき逃げの慰謝料相場や慰謝料の計算方法を慰謝料早見表とともに解説し、加害者不明時の対処法、増額のポイントまでわかりやすく説明します。

-

交通事故の被害に遭った際に、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがありま...

-

人身事故と物損事故ではそれぞれ手続の流れが異なります。けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人...

-

「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...

-

交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...

-

「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...

-

保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...

-

休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...

-

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...

-

交通事故で入院や通院した際に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料があります。治療期間に応じて金額は変動するほか、計算にあたっては弁護士基準などの計算基準もあるの...

損害賠償・慰謝料請求の関連コラム

-

交通事故で脳挫傷を負った際の慰謝料は、症状の重さに応じて変わります。重度の後遺症が残った場合には1000万円を超えるケースもありますし、弁護士に依頼することで増...

-

「慰謝料どれくらいもらった?」と聞きたくても交通事故の慰謝料請求をした経験のある人なんて周囲にいないのが通常です。そこで、この記事では実際にあった慰謝料請求事例...

-

交通事故の加害者と示談が成立しないときは訴訟手続きに移行します。このときに気になるのが裁判費用です。本記事では交通事故の裁判費用の内訳とそのシミュレーション、裁...

-

家族が交通事故で意識不明になった場合、加害者側に対して高額の損害賠償を請求できる可能性があります。本記事では、交通事故で家族が意識不明になった場合における損害賠...

-

交通事故により獲得した慰謝料は、基本的に非課税となりますが、状況によっては課税対象になるケースもあります。この記事では、交通事故で受け取った慰謝料・損害賠償と税...

-

交通事故による損害賠償請求権の時効は3年で定められていることをご存知でしょうか? これを過ぎると一切損害賠償請求ができなくなってしまうので、もしも交渉が長引く...

-

接触事故で何かしらの傷害を負った場合には、その精神的苦痛に対する保障として慰謝料の請求が可能です。この記事では接触事故で請求できる慰謝料の相場額(請求例)と慰謝...

-

高次脳機能障害が後遺障害として認定されると、その症状の度合い(等級)に応じて慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求をする権利が認められます。本記事では、高次脳機能障...

-

交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識...

-

本記事では、交通事故の裁判における和解率や、和解のメリット・種類・手続きの流れなどを解説します。 交通事故の被害に遭い、加害者側に対して損害賠償請求をおこなっ...

-

自転車事故で後遺症を負ったら、その分の精神的苦痛や損害分は加害者に請求しましょう。ですが、自転車での事故には特有のハードルがあります。この記事では『自転車事故の...

-

居眠り運転は、道路交通法の「安全運転義務違反」または「過労運転」に該当し、刑事罰や行政罰を受けるおそれがあります。罰則の内容は、「物損事故」か「人身事故」かどう...

損害賠償・慰謝料請求コラム一覧へ戻る

慰謝料・損害賠償

慰謝料・損害賠償

示談

示談

過失割合

過失割合

死亡事故

死亡事故

後遺障害

後遺障害

むちうち

むちうち

自転車事故

自転車事故

自動車事故

自動車事故

人身事故

人身事故

バイク事故

バイク事故